|

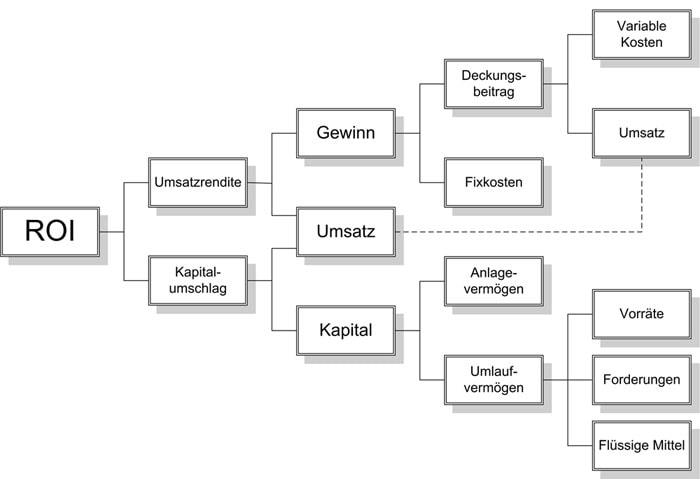

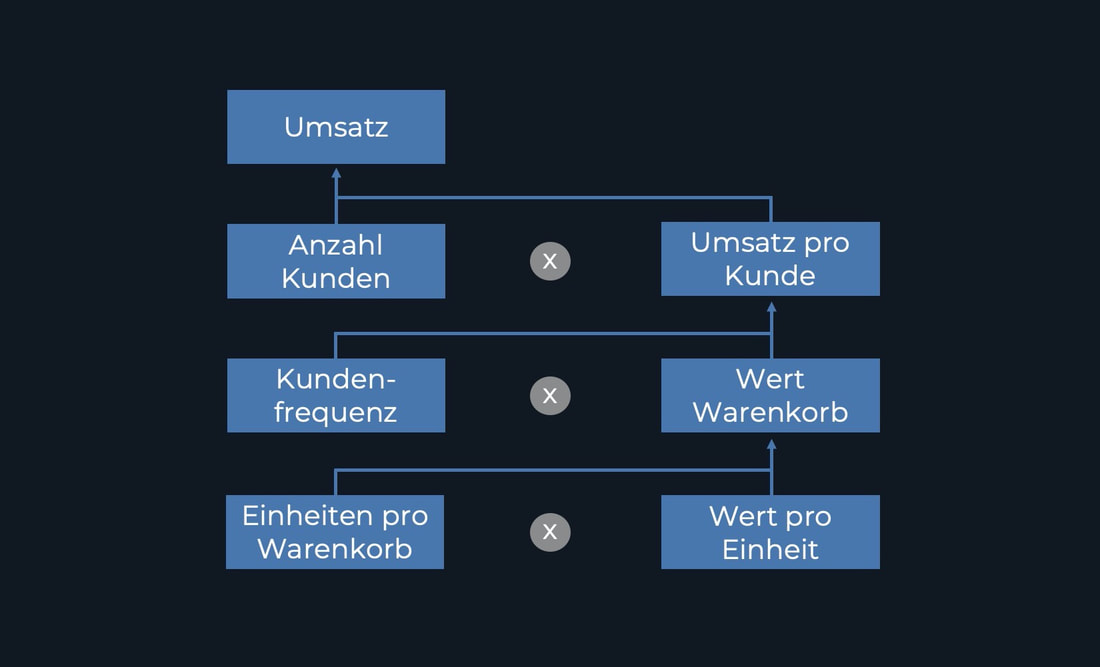

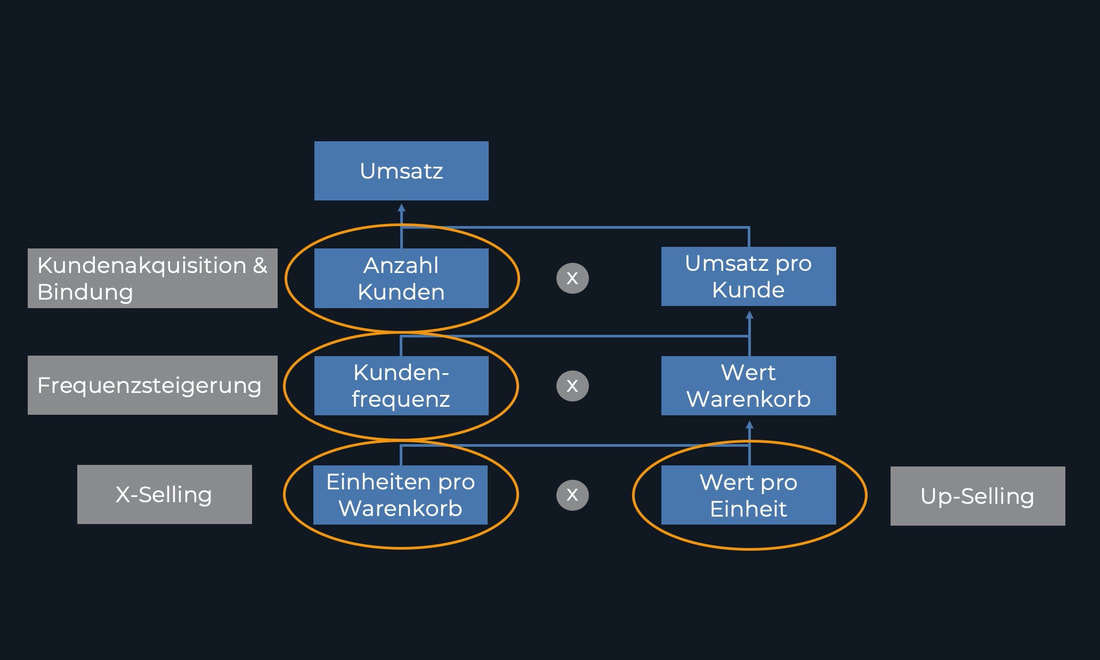

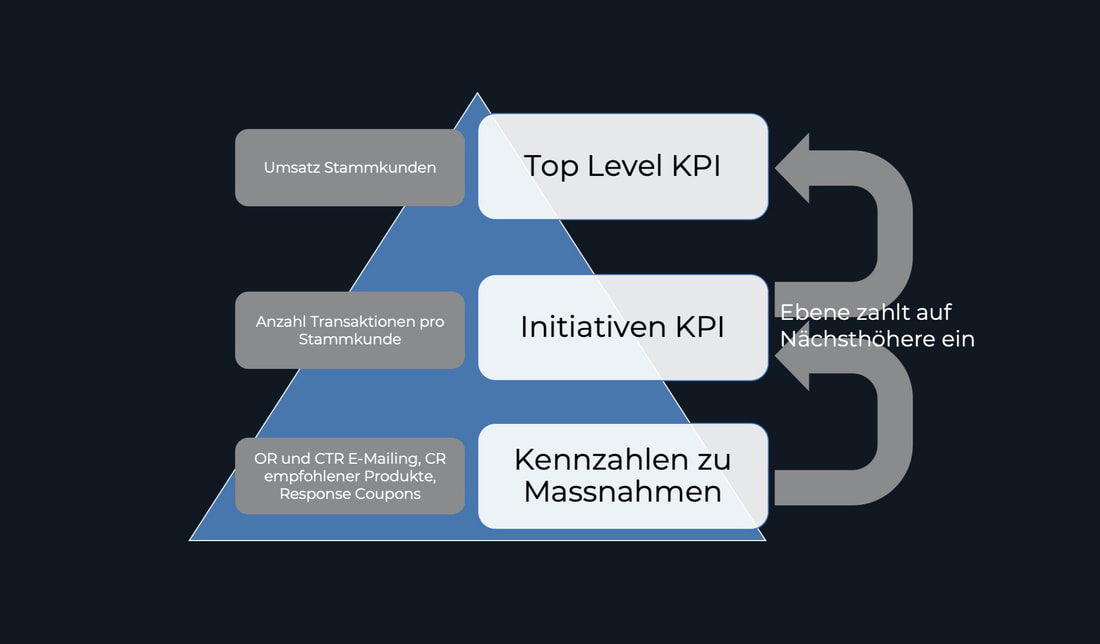

Im Kontext des Kundenbeziehungsmanagement stellt sich die Frage nach dem richtigen Hilfsmittel für die Zielsetzung und Erfolgskontrolle. Der KPI-Tree zeigt über mehrere Stufen auf, von welchen Kennzahlen der Erfolg beeinflusst wird. Dabei hängen die Variablen auf den übergeordneten Stufen von denjenigen Variablen auf der darunter liegenden Stufe ab. Key Performance Indicator (KPI) KPI (Key Performance Indicator) sind Schlüsselkennzahlen, die sich auf den Erfolg, die Leistung oder Auslastung des Unternehmens oder seiner einzelnen organisatorischen Einheiten beziehen. Aufgrund Ihres Leistungsbezugs dienen Sie dem Management und Controlling dazu, Unternehmensprozesse, einzelne Projekte oder Abteilungen zu kontrollieren und entsprechend zu bewerten. Je nach eingenommener Perspektive (bspw. internes Rechnungswesen, Kunden oder Management) werden als KPI verschiedene Grössen herangezogen. Im Marketing liegt das Augenmerk auf Kundenbeziehungskennzahlen, Kommunikationskennzahlen oder Kenngrössen zum Preismanagement. KPI stellen einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang her zwischen Marketingaktionen und Output. Standardisierte KPI erlauben eine Vergleichbarkeit von Initiativen und Aktivitäten und schaffen damit die Basis für eine anschliessende Priorisierung einzelner Massnahmen. In der Marketingplanung dienen die Kennzahlen einer besseren Budgetallokation. Ein Werttreiber ist eine Variable, die sich auf den Erfolg des Unternehmens auswirkt. Werttreiber müssen aber nicht nur definiert, sondern es muss auch verstanden werden, wie gross der Einfluss der einzelnen Werttreiber auf den Unternehmenserfolg ist um die wesentlichen und wichtigen von den unwesentlichen und unwichtigen Treibern unterscheiden zu können. Gemäss der 80-20 Regel, auch Pareto-Prinzip, sollte es höchstens 3-5 wirklich relevante Werttreiber geben, mit denen der Grossteil des zukünftig erwarteten Unternehmenserfolgs erklärt werden kann. KPI-Tree Der KPI-Tree (Deutsch: Werttreiberbaum) geht auf die 1920er Jahre zurück, als DuPont ein visuelles Modell verwendete, um den Return on Investment (ROIC) bzw. den Return on Equity (ROE) als Funktion der Rentabilität und des Kapitalumschlags zu definieren. Das Modell half Unternehmen dabei, die Auswirkungen von Veränderungen verschiedener beeinflussbarer Schlüsselparameter auf das Gesamtergebnis, nämlich die Kapitalrendite, zu verstehen. Die Bezeichnung KPI-Tree (auch Treiberbaum, Driver Tree oder Decision Tree) leitet sich ab von der baumartigen Struktur, mit der die Ergebnisse visualisiert werden. Der Treiberbaum zeigt über mehrere Stufen auf, von welchen Faktoren der Erfolg beeinflusst wird. Dabei hängen die Variablen auf den übergeordneten Stufen von denjenigen Variablen auf der darunter liegenden Stufe ab. KPI-Tree im Kundenbeziehungsmanagement Der KPI-Tree liefert auch im CRM wertvolle Hinweise für den Erfolg der Aktivitäten und stellt die Entwicklung der erfolgsbeeinflussenden Variablen dar. Häufig verwendet wird ein Umsatz-Treiberbaum, welcher über mehrere Stufen die zentralen Umsatztreiber abbildet. Die Werte der Kennzahlen auf einer Stufe ergeben dabei multiplikativ den Wert der darüberlegenden Kennzahl.

Dieser einfache Treiberbaum beleuchtet alle relevanten Umsatztreiber, welche mittels CRM-Aktivitäten beeinflusst werden können.

Interessant in diesem Zusammenhang sind insbesondere die Veränderungen der Kennzahlen im Vergleich zu einer Vorperiode und der zeitliche Verlauf der einzelnen KPI. Eine Veränderung der übergeordneten Kennzahl geht immer mit einer Veränderung in mindestens einer der untergeordneten einher. Aus dem KPI-Tree können daher grundlegende Treiber für eine Umsatzveränderung identifiziert werden. Ist eine Steigerung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr primär durch eine Zunahme der Anzahl Kunden bedingt oder konnte bei den Bestandskunden Frequenz oder Warenkorbwert erhöht werden? Der KPI-Tree lässt sich auf Ebene Gesamtunternehmen, Business Unit, Produktkategorie, bis zum einzelnen Produkt berechnen. Ebenso kann der Treiberbaum für alle Kunden oder für verschiedenen Kundensegmente berechnet werden und liefert dadurch wertvolle Erkenntnisse für das Marketing. Aus den Insights des KPI-Tree können im Rahmen der Marketingplanung Massnahmen abgeleitet und Kennzahlen sowie entsprechende Zielwerte für diese festgelegt werden. Soll der Umsatz bei den Stammkunden durch eine Erhöhung der Kundenfrequenz gesteigert werden, könnten regelmässige Empfehlungen relevanter Produkte per E-Mail und auf das Kundenverhalten abgestimmte Rabattcoupons eine geeignete Massnahme zur Zielerreichung sein. Für diese Massnahme sollten nicht nur Zielwerte für Umsatz- und Frequenzsteigerung, sondern auch für die diese beiden KPI beeinflussenden Faktoren definiert werden. Beispielsweise Anteil der Abonnenten des E-Mail Newsletters unter den Stammkunden, Qualität der E-Mail Adressen, Open Rate und Click-Through-Rate der versendeten E-Mails, Conversion Rate der empfohlenen Produkte oder Responsequote der Rabattcoupons. Werden verschiedene Massnahmen zur Steigerung der Kundenfrequenz getestet, sollte ein Test-Setup mit Behandlungs- und Kontrollgruppe, welche dieselben Selektionskriterien erfüllen, auf keinen Fall vergessen gehen. Nur mittels einer Kontrollgruppe, welche von der Massnahme ausgeschlossen wird, lässt sich die Wirksamkeit isoliert messen.

0 Kommentare

Nach harter Arbeit des gesamten Teams ist das neue Kundenbindungsprogramm endlich lanciert. Aber damit ist die Arbeit nicht zu Ende. Ein kontinuierliches Monitoring der wichtigsten Key Performance Indicators (KPI) ist zwingend notwendig, um Erfolg und Gesundheitszustand des Loyalitätsprogramms beurteilen zu können.

Doch welches sind die relevanten KPI im Loyalty-Marketing? KPI #1: Mitgliederakquisition Die erste zentrale Kennzahl ist die Akquise von Programmteilnehmern. Diese zeigt auf, wie viele Neumitglieder in einer spezifischen Zeitperiode für das Kundenbindungsprogramm gewonnen werden konnten. Dieser KPI ist besonders wichtig, denn werden die Akquisitionsziele nicht erreicht, dürfte es schwierig werden die gesetzten finanziellen Ziele zu erreichen. Bleiben die Mitgliederzahlen unter den Erwartungen kann dies verschiedene Ursachen haben, denen sie schnellstmöglich auf den Grund gehen sollten.

KPI #2: Aktivitätsrate Für das neue Loyalitätsprogramm wurde kräftig die Werbetrommel gerührt und die gesteckten Mitgliederzahlen erreicht. Als zweites stellt sich nun die Frage, ob die hart gewonnenen Mitglieder auch aktiv am Programm teilnehmen, oder ob es bei der Anmeldung bleibt. Insbesondere in den ersten Wochen nach der Anmeldung ist wichtig, dass die Neumitglieder mit dem Programm interagieren. Die Aktivitätsrate zeigt auf, wie viele Mitglieder des Programms in einer spezifischen Zeitperiode mindestens einmal aktiv waren. Eine hohe Aktivitätsrate spricht dafür, dass die richtigen Kunden für das Loyalitätsprogramm gewonnen werden konnten und das Vorteilskonzept sowie die Kommunikation zu überzeugen scheinen. Ist die Aktivitätsrate zu tief, kann dies verschiedene Gründe haben:

KPI #3: Umsatzanteil Diese Kennzahl zeigt den Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens, welcher durch Mitglieder des Kundenbindungsprogramms realisiert wird. Wie bereits erwähnt, zielen Loyalitätsprogramme auf die besten und wertvollsten Kunden eines Unternehmens ab. Als Faustregel gilt, dass die 20% der wertvollsten Kunden 80% des Umsatzes ausmachen.

KPI #4: Umsatz-Uplift Der Umsatz-Uplift ist die prozentuale Steigerung des Umsatzes der aktiven Mitglieder gegenüber den Nicht-Mitgliedern. Idealerweise würde der Umsatz-Uplift durch Einbezug einer Kontrollgruppe gemessen. Da es in der Praxis aber schwierig wird Kunden von einer Teilnahme auszuschliessen, behilft man sich mit dem Vergleich der Umsatzentwicklung der Mitglieder gegenüber den Nicht-Mitgliedern, auch wenn dies methodisch nicht ganz korrekt ist. Ein Kundenbindungsprogramm sollte zu einem Anstieg der durchschnittlichen Mitgliederausgaben führen und dadurch für Zusatzumsätze und Zusatzdeckungsbeiträge sorgen. Ist dies nicht der Fall, könnten Ineffizienzen in den folgenden Bereichen dafür verantwortlich sein:

KPI #5: Burning Rate Die Burning Rate, auch Einlösequote der Belohnungen, ist der prozentuale Anteil der ausgeschütteten Bonuswährung (bspw. Punkte, Gutscheine) der eingelöst wurde von Kunden. Da bei der Einlösung auch von „Burning“ gesprochen wird, bezeichnet man diese Kennzahl als Burning Rate. Die erfolgreiche Einlösung einer Belohnung ist eines, wenn nicht das zentrale psychologische Erlebnis im Rahmen eines Kundenbindungsprogramms und stärkt die emotionale Bindung des Kunden zum Unternehmen. Mitglieder, die innerhalb eines Loyalty-Programms aktiv ihre erhaltene Bonuswährung einlösen, geben mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr aus und haben ein geringeres Abwanderungsrisiko. Falls die Burning Rate tief ist und unter den Zielwerten liegt, könnte dies ein Indikator für eines der folgenden Probleme sein:

KPI #6: Churn Rate Die Churn Rate (Deutsch: Abwanderungsquote) ist der prozentuale Anteil der Mitglieder, die das Programm verlassen haben und höchstwahrscheinlich nicht mehr aktiv mit dem Unternehmen interagieren. Diesen KPI im Griff zu haben ist elementar, da er sich direkt auf den Gesamtumsatz des Unternehmens auswirkt. Insbesondere die Abwanderung der wertvollsten Kunden kann signifikante Auswirkungen auf den Umsatz, aber auch die Kosten haben, da zahlreiche Neukunden akquiriert werden müssen für einen abgewanderten Topkunden (Faustregeln: die 20% der wertvollsten Kunden generieren 80% des Umsatzes & einen Neukunden zu akquirieren kostet 5x mehr als einen Bestandskunden zu halten). Wenn die Churn Rate zu hoch ist oder kontinuierlich ansteigt, kann dies unter anderem folgende Ursachen haben:

KPI #7: Zusätzlicher Deckungsbeitrag & ROI Dieser KPI ist die, durch das Kundenbindungsprogramm bewirkte, Zunahme (oder Abnahme) des Deckungsbeitrags und berechnet sich wie folgt: Zusatzmarge (Zusatzumsatz x Marge) - Programmkosten = Zusätzlicher Deckungsbeitrag Der zusätzlich realisierte Deckungsbeitrag ist von entscheidender Bedeutung, da er den allgemeinen Gesundheitszustand eines Loyalitätsprogramms bestimmt. Wenn das Programm nur negative Deckungsbeiträge erwirtschaftet, ist es auf lange Sicht nicht nachhaltig. Aufgrund der initialen Investitionen, sowie den Kosten für die Akquise und das Onboarding der Mitglieder, wird ein Programm im Normalfall im ersten Jahr einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen. In den folgenden Jahren sollte sich dies jedoch ändern und das Programm einen positiven Deckungsbeitrag generieren. Zusätzlich kann der erzielte Deckungsbeitrag ins Verhältnis zu den Programmkosten gesetzt und so der Return on Investment (ROI) des Kundenbindungsprogramms berechnet werden: Zusätzlicher Deckungsbeitrag / Programmkosten = Return on Investment (ROI) Gelingt es nicht bis zum Ende des zweiten, spätestens dritten Jahres einen positiven Deckungsbeitrag und positiven ROI mit dem Programm zu erreichen, könnten folgende Punkte dafür verantwortlich sein:

Tipps für den Umgang mit den KPI Zum Schluss noch ein paar Tipps für den erfolgreichen Umgang mit den Key Performance Indicators:

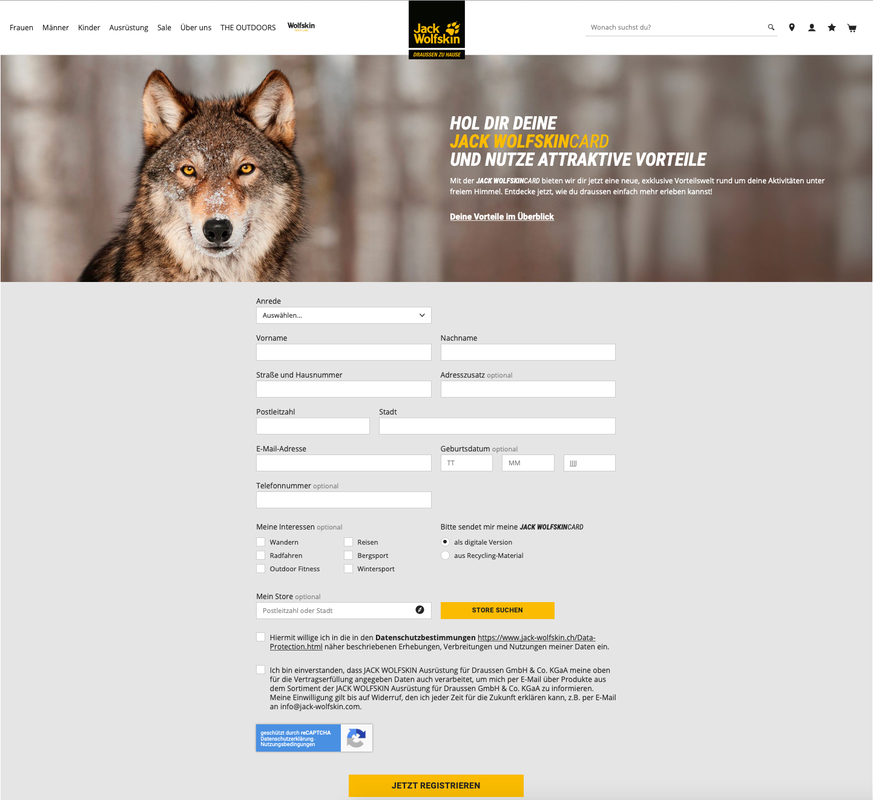

Der Hersteller von Funktionsbekleidung und Outdoor-Ausrüstung setzt neu auf Kundenbindung und führte am 11. Mai in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Kundenbindungsprogramm „Jack Wolfskincard“ ein. Nach der Registrierung für das Programm in den Läden oder online erhalten die Teilnehmer verschiedene Vorteile:

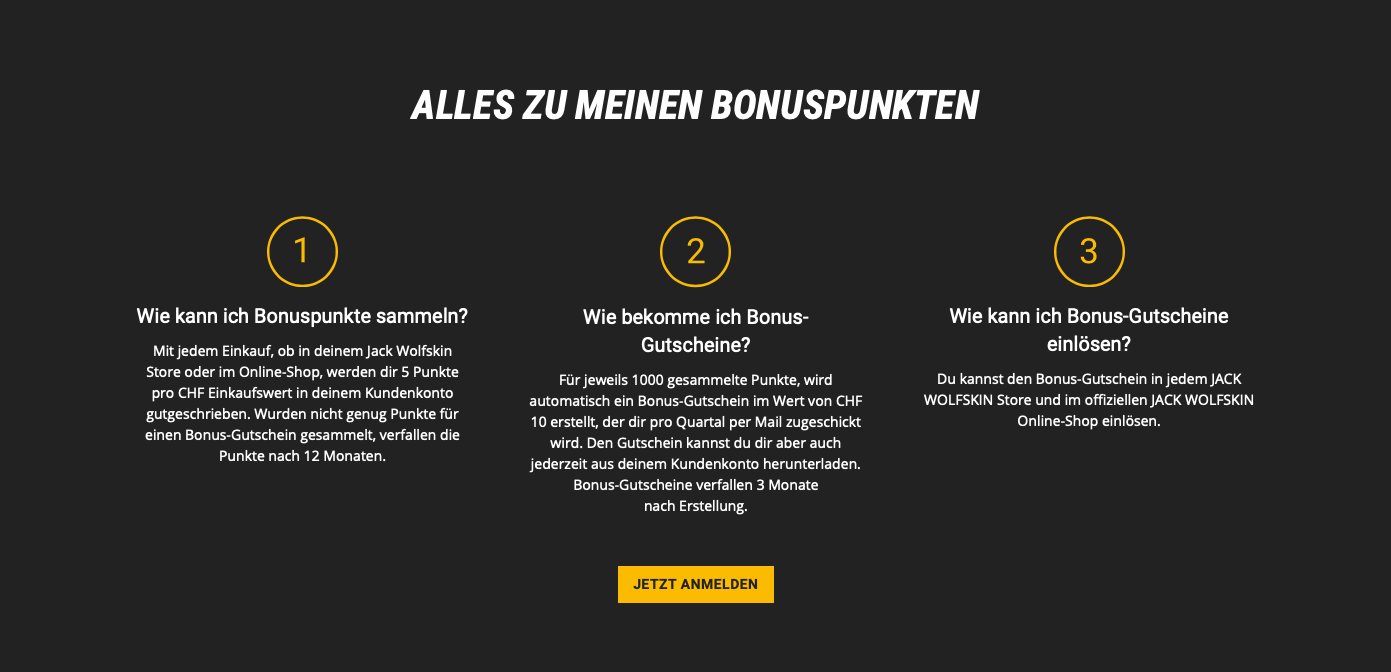

Prominente Kommunikation? Fehlanzeige! In der Pressemeldung verspricht Jack Wolfskin den Teilnehmern am neuen Kundenbindungsprogramm einiges an Kundenvorteilen: Mit der neuen Kundenkarte bietet JACK WOLFSKIN weit mehr als nur ein klassisches Bonusprogramm. Die JACKWOLFSKINCARD eröffnet Inhabern die Möglichkeit, Teil einer exklusiven Community zu werden. Sie können in allen Outdoorthemen und rund um die neuen Produkte von zahlreichen Mehrwerten und vor allem spannenden Erfahrungen und vielfältigen Services und Informationen profitieren. JACK WOLFSKIN möchte damit das Outdoorerleben seiner Kunden noch attraktiver gestalten und einen weiteren Beitrag dafür leisten, dass sie im Einklang mit dem Markenversprechen draußen noch mehr erleben. Nur scheint man sich noch nicht ganz einig wie prominent das neue Programm kommuniziert werden soll. Auf jeden Fall konnten wir, gut zwei Wochen nach Lancierung des Programms, weder auf der Webseite von Jack Wolfskin in der Schweiz noch in Deutschland Informationen oder eine Anmeldung finden. Nicht einmal die Onsite-Suche führte zum Erfolg. Der Suchbegriff „Jack Wolfskincard“ liefert lediglich Freizeitboots als Ergebnis und bei der Suche nach „jackwolfskincard“ erscheint die Meldung „kein Treffer“. Zum Glück gibt es die Google-Suche, welche zwei Ergebnisse, weitere Informationen und Anmeldung zum Programm, liefert. Damit Interessierte nicht die gleiche Odyssee durchlaufen müssen, hier die beiden via Google gefundenen Links: Es stellt sich die Frage, warum ein neues Programm derart versteckt wird. Es macht fast den Eindruck, als sollen lieber keine Mitglieder gewonnen werden. Möglichkeiten auf jackwolfskin.ch gäbe es jedenfalls genug. Zum Beispiel mit einer prominenten Bannerplatzierung auf der Startseite, einer fixen Platzierung im Header und Footer oder dem Austausch des Pop-up, welches CHF 10.- Rabatt für eine Anmeldung zum Newsletter verspricht. Vielleicht fokussiert Jack Wolfskin auf eine enge Zielgruppe und versucht bewusst, in erster Linie die besten Bestandskunden durch Akquise in den Stores und mittels Direktmarketing für das Kundenbindungsprogramm zu gewinnen. Doch selbst wenn dieser Ansatz verfolgt wird, macht es wenig Sinn, das Programm derart zu verstecken auf der Webseite, da auch die besten Kunden einen gut auffindbaren Zugang benötigen. Was macht eine interessierte Person, wenn sie im Store darauf angesprochen wurde und sich zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Smartphone anmelden will? Was, wenn die E-Mail mit der Ankündigung des Programms und dem Link auf die zugehörige Landingpage bereits gelöscht wurde? Für uns macht es deshalb eher den Eindruck, dass man nur halbherzig hinter dem Programm steht und aus diesem Grund eher zurückhaltend kommuniziert. Dadurch besteht das Risiko, dass die erste zentrale Kennzahl eines Kundenbindungsprogramms, die Anmeldequote in den avisierten Zielsegmenten, unter den Erwartungen bleibt, was wiederum Auswirkungen auf alle anderen KPI und somit den Gesamterfolg des Programms haben wird. Value Proposition mit Fokus auf monetäre Vorteile und ohne „Wow-Erlebnis“ Schauen wir uns das Vorteilskonzept der „Jack Wolfskincard“ etwas genauer an. Das Bonusprogramm ist wie folgt ausgestaltet:

Weitere Vorteile, welche die Jack Wolfskincard den Teilnehmern bietet:

Das Vorteilskonzept besteht aus einer Mischung aus harten, rationalen und soften, emotionalen Vorteilen, was grundsätzlich positiv zu beurteilen ist. Die monetären Belohnungen befriedigen die rationale Ebene und sagen den Kunden, dass sie ihr Geld wert sind. Die emotionale Ebene wird durch Vorteile die Anerkennung zeigen bedient, mit welchen den Kunden vermittelt wird, dass sie wichtig sind. Ein solch gemischtes Vorteilskonzept ist einem nur auf monetären Vorteilen basierenden Programm in der Regel überlegen. Bei einer Marke wie Jack Wolfksin machen starke nicht-monetäre Vorteile durchaus Sinn und stärken die Beziehung der Kunden zur Marke. Schaut man sich das aktuelle Vorteilskonzept an, ist allerdings zu bezweifeln, ob dieses die emotionale Ebene ausreichend zu bedienen vermag, zumal auch keiner der angebotenen Vorteile für ein „Wow-Erlebnis“ bei den Kunden sorgen dürfte. Einfache Anmeldung, aber warum keine Bonuspunkte als Willkommensgeschenk? Hat man das Anmeldeformular einmal gefunden, ist der Anmeldeprozess selbst relativ einfach. Die Angabe der optionalen Datenfelder wie Geburtsdatum, persönliche Interessen oder den präferierten Store hätte man aber durchaus mit Punkten inzentivieren können.

Wenige Minuten nach Bestätigung der Double Opt-in Mail findet man die Welcome-Mail im Posteingang. Der Absender [email protected] irritiert dabei etwas, die Anmeldung erfolgte schliesslich für das Kundenbindungsprogramm und nicht den Online-Shop. Der CHF 10.- Willkommensgutschein scheint auch nur online einlösbar zu sein und nicht in den stationären Stores, womit wir wieder beim Thema Omnichannel wären. Aus Sicht des Bonusprogramms suboptimal ist zudem, dass keine Punkte, sondern Frankenbeträge (mit einem Mindesteinkaufsbetrag von CHF 100.-) vergeben werden. Damit verpasst Jack Wolfskin die Gelegenheit, das Punktekonto der Neumitglieder bereits etwas zu füllen und den Endowed Progress Effect für sich zu nutzen. Es fühlt sich nicht so gut an, wenn man sich zum ersten Mal ins Konto einloggt und beim Punktestand eine grosse Null steht. Für den Start ok, aber Potential für Verbesserungen vorhanden Abschliessend lässt sich festhalten, dass das Vorteilskonzept der Jack Wolfskincard zwar nicht schlecht aufgebaut ist, an der einen oder anderen Stelle aber durchaus Optimierungspotentiale aufweist. Insbesondere bei den restriktiven Verfallsregeln für Punkte und Gutscheinen sowie weiteren Möglichkeiten zur Einlösung von Punkteguthaben sollte aus unserer Sicht gearbeitet werden. Fraglich ist zudem wie hoch das Potential für (segment- und kundenspezifische) Bonuspunkte-Aktivitäten, und somit zur Steuerung des inkrementellen Verhaltens der Kunden, ist, oder ob die hohe Basisfinanzierung von 5% hier nicht zu stark limitierend wirkt. Zu empfehlen ist zudem eine kritische Betrachtung der Attraktivität der nicht-monetären Vorteile und die Zusammenarbeit mit Partnern, sei es im Rahmen des Bonusprogramms (Sammel- wie auch Einlöse-Partner), aber auch bei den emotional-orientierten Vorteilen. Dadurch wird nicht nur das Angebot für die Teilnehmer attraktiver, sondern Jack Wolfskin kann dadurch auch die Kosten für Vorteile reduzieren und zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von Bonuspunkten generieren. Den überarbeiten H&M Club haben wir in diesem Blog vor ziemlich genau einem Jahr behandelt (H&M Club führt Tierlevel ein und limitiert die Gratislieferung). Seit kurzem bietet der schwedische Textilhändler seinen Clubmitgliedern den Kauf auf Rechnung an.

Über den Zahlungsanbieter Klarna können Kunden ab sofort ihre Einkäufe per Rechnung bezahlen. Dabei ist es völlig egal, ob die Kleidungsstücke online oder in der Filiale gekauft werden. Die neue Zahlungsoption steht exklusiv den Mitgliedern des hauseigenen Kundenbindungsprogramm H&M Club zur Verfügung. Die Freischaltung der Rechnungsoption erfolgt online oder in der Smartphone App. Während man auf der Webseite im Bereich "Mein Konto" prominent auf den neuen Service hingewiesen wird, muss man in der App länger danach suchen, bis man im Bereich der Kontoeinstellungen in der Rubrik Datenschutz?! fündig wird. Es macht fast den Eindruck als ob gar nicht gewollt ist, dass der Rechnungskauf aktiviert wird. Nachdem die Option aktiviert wurde, kann in der Filiale und Online auf Rechnung einkauft werden. Während im Online-Shop, wie allgemein gewohnt, im Checkout "Rechnung" als eine Zahlungsart angezeigt wird, erfolgt der Rechnungskauf in der Filiale durch einscannen der Member-ID, welche in der App zu finden ist, an der Kasse. Wo bleibt die Mitgliederkommunikation? Eigentlich ein toller neuer Service, über den man als Clubmitglied informiert werden wollte. Bis anhin erfolgte Seitens H&M jedoch keine aktive Kommunikation und man musste als Member aus den Fachmedien von der neuen Zahlungsoption erfahren. Damit wurde eine der goldenen Regeln für die Mitglieder-Kommunikation missachtet:

Dies passt zur generell ungenügenden Mitgliederkommunikation des H&M Clubs. In diesem Bereich macht der Moderiese so ziemlich alles falsch was man im Rahmen des Kundenbindungsmanagement falsch machen kann, wie der nachfolgend dargestellte Selbstversuch zeigt.

Statisches Programm und "one size fits all"-Kommunikation sind zu wenig Der H+M Club ist ein weiteres Beispiel für den Irrglauben, dass die Lancierung eines Kundenbindungsprogramms mit einem statischen Punktemechanismus und ein paar Servicevorteilen ausreicht, um Kundenverhalten zu beeinflussen und eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Mit der Ausgabe von Basispunkten und ein paar Servicevorteilen ist es allerdings lange nicht getan, auch wenn sich Millionen von Kunden für das Programm anmelden - ein grosser Teil davon vermutlich, um die 10% Willkommensrabatt einzustreichen. Um Kundenverhalten zu steuern müssen immer wieder neue Anreize, beispielsweise in Form von Bonuspunkten, gesetzt und aktiv kommuniziert werden. Dies nicht "one size fits all" über alle Mitglieder hinweg, sondern getrennt nach Kundensegmenten und auf Basis von Kundenverhalten. Erfolgskritisch ist zudem die Kommunikation und der Dialog mit den Mitgliedern. Auch hier reicht es nicht aus, jede Woche einen Standardnewsletter zu versenden mit dem aktuellen Punktestand als einzige Zusatzinformation für Clubmitglieder. Es braucht Mehrwerte, die zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse und Vorlieben sowie das Verhalten der Mitglieder. Die eben beschrieben Fehler lassen sich bei zahlreichen Kundenbindungsprogrammen beobachten. So verwundert es nicht, dass viele Programme kaum die gewünschten Effekte erzielen und manch ein Unternehmen sich die Investitionen und Betriebsosten wohl lieber eingespart hätte. Loyalitätsmanagement ist ein (Lern-) Prozess. Ein Programm muss kontinuierlich weiterentwickelt werden, den Mitgliedern immer wieder Neues bieten, sie aktivieren, motivieren, überraschen und rational sowie emotional an das Unternehmen binden. Mit über 150 Millionen Abonnenten, welche fast doppelt so oft bestellen wie Kunden ohne Abonnement, ist Amazon Prime wohl eines der erfolgreichsten Kundenbindungsprogramme der Welt. Diesem Vorbild eifern immer mehr Händler nach. So sind in den vergangenen Monaten verschiedene Bezahlprogramme wie Zalando Plus, Tesco Clubcard Plus oder realPro auf der Bildfläche erschienen. Diesem Trend folgt nun auch der Migros-Konzern und lanciert mit M-Plus, ein bezahltes Kundenbindungsprogramm im Stil von Amazon Prime. Gegen eine monatliche Abo-Gebühr profitieren Teilnehmende von kostenlosem Versand, doppelten Cumulus-Punkten und 10% Dauerrabatt auf beliebten Produkten. Der Test wurde in der Genossenschaft Migros Aare gestartet und hat gemäss Migros die Erhöhung der Online-Frequenz aufgrund von wegfallenden Liefergebühren und Schaffung von Convenience-Vorteilen im ganzen Migros-Universum zum Ziel. Kundenvorteile von M-Plus Gegen eine monatliche Gebühr von CHF 8.90, was pro Jahr CHF 106.80 entspricht, bietet M-Plus die folgenden Vorteile:

Stationärer Food als Treiber

Die Integration des frequenzstarken, stationären Food-Geschäfts könnte sich als cleverer Schachzug der Migros erweisen, für eine hohe Durchdringung des Programm sorgen und neue Kunden sowie Zusatzfrequenz für das Online-Geschäft generieren. Viele Migros-Kunden dürften sich von den 10% Rabatt auf ihre meistgekauften Lebensmittel und den doppelten Cumulus-Punkten ab CHF 20.- angezogen fühlen und die Monatsgebühr von CHF 8.90 primär auf dieser Basis rechnen. Der kostenlose Versand ohne Mindestbestellwert könnte dann dazu verleiten, vermehrt online zu bestellen. Da aber bereits heute, mit Ausnahme von LeShop und MyMigros, alle Online-Shops ab CHF 50.- kostenlos liefern, dürfte dieser Vorteil nicht der grosse Treiber für die Teilnahme sein. Dazu ein kurzes Rechenbeispiel:

Durch die Kopplung von Food und Non-Food könnten auch die Schwächen gegenüber einem Programm wie Amazon Prime, beispielsweise ein deutlich geringeres Produktangebot und fehlendes Angebot an Medieninhalten, ausgeglichen werden. Dies weil der Lebensmitteleinkauf für hohe Frequenz und Ausgaben und damit entsprechend hohe wahrgenommene Kundenvorteile sorgt. Mit dem Migros-Login und Cumulus zum Ökosystem Das Migros-Login und die Teilnahme am Cumulus-Kundenprogramm sind Voraussetzungen für die Teilnahme am M-Plus Pilotprojekt. Dadurch können einerseits die online Käufe der Teilnehmer identifiziert werden (Migros-Login), andererseits aber auch die Einkäufe im Laden (Cumulus). Über diese rein funktionale Verwendung hinaus, bringt die Verknüpfung aber auch wichtige Mehrwerte für den Kunden und die Migros selbst. Das Migros-Login wird konsequent vorangetrieben und in allen Digitalplattformen zum Pflichtelement. Dadurch wird dem Kunden der Zugang zum Migros Online-Universum immer mehr vereinfacht, da er sich überall mit dem gleichen Login anmelden und seine Daten an zentraler Stelle verwalten kann. Die Migros erhält eine 360° Grad Sicht auf den Kunden und kann in der Post-Cookie-Ära die Kunden individuell ansprechen, was, neben erhöhter Werbeeffizienz und -effektivität, auch enormes Potenzial in der Vermarktung (Stichwort Retail Media) bietet. Durch die Verknüpfung mit dem Cumulus-Programm wird auf der einen Seite das Programm selbst gestärkt durch ein neues Angebot, auf der anderen Seite liefert Cumulus die Datengrundlage zur immer besseren Personalisierung sowie zur kanalübergreifenden Erfolgskontrolle des Pilotprojekts. Warum M-Plus, angesichts der engen Anbindung an das seit über 20 Jahren bestehende Kundenbindungsprogramm der Migros, nicht unter der Marke Cumulus läuft (wie wäre es mit Cumulus Plus?) bleibt aus Perspektive der Kundenbindung rätselhaft. Kann M-Plus einen positiven ROI erzielen? Verschiedene Faktoren werden entscheidend sein für den Erfolg oder Misserfolg von M-Plus. Zum einen die Akzeptanz eines Bezahlprogramms und vor allem auch die Zahlungsbereitschaft auf Kundenseite, zumal diese Art von Abo-Modell in der Schweiz noch nicht verbreitet ist. Zum anderen wird entscheidend sein, ob mit dem Modell M-Plus der anvisierte „Lock-in“-Effekt ins Migros-Universum erreicht wird und so Zusatzumsätze generiert werden, welche die Zusatzkosten übersteigen, so dass am Ende ein positives Ergebnis resultiert. Der Erfolg dürfte hauptsächlich von der Kundenstruktur abhängen, welche bereit ist für M-Plus zu bezahlen. Bei einem Bezahlmodell ist die Hürde für einen Beitritt ungleich höher als bei einem kostenlosen Loyalitätsprogramm. Die Kunden kalkulieren für sich ihren eigenen Return on Investment, was die Selbstselektion durch die Kunden viel extremer ausfallen lässt wird als bei einem Gratisprogramm. Hinzu kommt, dass die Churn-Rate, also die Kündigungsrate, ebenfalls deutlich höher ist, da Kunden das Bezahlprogramm verlassen wenn sie das Gefühl haben es ist für sie ein Verlustgeschäft. Die schlechteren Kundensegmente scheiden somit von Beginn weg aus. Nehmen nur die besten Kunden, die schon den Grossteil des Bedarfs im Migros-Universum abdecken, teil, werden nur minimale Zusatzumsätze generiert, und die Einnahmen durch die Gebühren werden kaum reichen die zusätzlichen Kosten zu decken. Wichtig für den Erfolg werden diejenigen Kunden sein, welche sich einen Zusatznutzen versprechen und glauben, die Kosten über die angebotenen Kundenvorteile wieder reinzuholen und deshalb ihr Verhalten zu Gunsten der Migros ändern. Im Kern geht es bei einer Verhaltensänderung um die Steigerung der Kennzahlen Kundenfrequenz und Wert des Warenkorbs. Konkret bedeutet dies bei M-Plus:

Vorgehen nach dem test&learn-Prinzip Generell positiv zu werten ist, dass Migros viel testet, um Erfahrungen zu sammeln. Nach Amigos, MyMigros und MiaCar kommt nun M-Plus, ein bezahltes Kundenbindungsprogramm im Stil von Amazon Prime. Dabei muss auch nicht gleich alles von Beginn weg perfekt umgesetzt sein, wichtiger ist zeitnah mit einem Produkt am Markt zu sein um schnell lernen und optimieren zu können. So werden beispielsweise bei M-Plus die 10%-Rabattbeträge, Versandkosten sowie die 2x Cumulus-Punkte ab einem Einkaufsbetrag von CHF 20.- in der Testphase monatlich über eine Geschenkkarte gutgeschrieben und zugestellt und nicht direkt beim Einkauf gutgeschrieben. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob das Pilotprojekt zum Erfolg wird und das Ziel der Erhöhung des Share-of-Wallet über das gesamte Ökosystem der Migros, d.h. die Kunden stärker an das Migros-Universum zu binden, erreicht werden kann. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt, dessen Entwicklung es zu beobachten gilt. Gespannt sein darf man sicherlich auch auf die Reaktion von Coop, zumal der bereits seit längerem kommunizierte Go-Live der neuen Omnichannel-Plattform coop.ch bevorsteht. Marketingtechnologie

Und sie wächst weiter: Die MarTech Landscape 2020 ist draussen und beinhaltet zwischenzeitlich über 8‘000 Lösungen für Marketingtechnologie. Der Nettozuwachs gegenüber 2019 beträgt stolze 24,5%! Damit war 1 von 5 Lösungen im letzten Jahr noch nicht auf der Landkarte, oder anders gesagt, fast die Anzahl der Lösungen auf der Landkarte im Jahr 2015 ist innerhalb eines Jahres neu dazu gekommen. >> chiefmartec.com Dialogmarketing Der Schweizerische Dialogmarketingverband SDV hat seine Mitglieder zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie befragt. Die Mehrheit des «analogen» Dialogmarketing (DM) verzeichnet Einbussen. Das digitale DM verzeichnet hingegen sogar Steigerungen. Jeder dritte Befragte sieht seine Liquidität als gefährdet, infolge entstandener oder zu erwartender Nachfragerückgänge. >> werbewoche.ch Datenanalytik Wie Flaconi mit statistischen Zwillingen seine Muttertagskampagne optimiert: Den Streuverlust von Kampagnen zu minimieren, zählt zu den wichtigsten Aufgaben im Marketing. Angebote sollen jene Konsumenten erreichen, die sich auch wirklich für sie interessieren. Hierfür ermittelte der Online-Parfumhändler Flaconi mithilfe der Deutschen Post die statistischen Zwillinge von Top-Kunden – und freute sich über eine ausgezeichnete Conversion-Rate zum letztjährigen Muttertag. >> horizont.net E-Commerce Wie Galaxus den Sprung in die deutsche Online-Top-Five schaffen will: Galaxus geht im Onlinehandel andere Wege. Das Konzept ist: Das Qualitätskaufhaus im Internet und sein eigener Influencer sein. Der deutsche Ableger des Schweizer Marktführers fühlt sich mit diesem Konzept bestätigt, das ein Gegenentwurf zu Amazon ist. >> etailment.de Ricola startet den Online-Shop „We care by Ricola“. Auf der neuen Plattform können Unternehmen Care-Pakete kaufen, diese mit einer persönlichen Botschaft versehen und als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung an Kunden beziehungsweise ihre Mitarbeiter versenden. >> horizont.net E-Commerce wächst in der Schweiz: Obwohl die Ausgangsbeschränkungen erst Mitte März eingeführt wurden, legte der E-Commerce in der Schweiz gegenüber März 2019 um 38% zu. Doch nicht alle Produktkategorien können gleichermassen vom Wachstum profitieren: Hobby und Spielwaren konnte die Umsätze mehr als verdoppeln, Sport wuchs um 82 %, Multimedia sowie Home % Living um mehr als 50 %. Fashion hingegen lag im März 7 % zurück gegenüber Vorjahr. >> blog.carpathia.ch Omega startet Online-Shop für europäische Märkte: Die Marke der Swatch-Group bietet die Zeitmesser der Linien Speedmaster, Seamaster, Constellation und De Ville jetzt für Kunden in Europa direkt über den Shop auf der eigenen Website an. Bislang gab es nur in den USA einen Webshop. Weitere Länder sind in Planung. >> horizont.net Amazons neue Systemrelevanz wird für Deutschland gefährlich: In der Corona-Epidemie kann Amazon seine Stärken voll ausspielen. Der Konzern verdrängt nun nicht nur Einzelhändler, sondern zunehmend auch andere Online-Plattformen. Experten gehen davon aus, dass die Welle der Abwanderung von Kaufkraft ins Internet dauerhaft ist. >> welt.de Mobile Apps Shopest-App setzt auf "Local first": Die App Shopest will den lokalen Einkaufsbummel digitalisieren und verspricht lokalen Modehändlern mehr Laufkundschaft. Mithilfe der App aus Grossbritannien sollen gleich mehrere Herausforderungen des stationären Detailhandels mit einem Schlag gelöst werden. >> mobilbranche.de Digital Marketing Google Shopping wird kostenlos: Über Google Shopping können Händler in den USA ab April kostenfrei konkrete Angebote einstellen, unabhängig davon, ob sie auf Google werben oder nicht. Damit will Google den Einzelhandel und kleine Online-Händler fördern. Die Offensive zielt offensichtlich gegen Amazon, die Produktsuchmaschine ist längst ernst zu nehmende Konkurrenz geworden. Bei Erfolg will Google bis Ende des Jahres das Programm weltweit ausrollen. >> blog.google Zu guter Letzt Stanford-Professor verrät: Wer diese 2 Wörter aus seinem Wortschatz streicht, wird erfolgreicher. Finden Sie heraus, was Sie wirklich „wollen“ und erlauben Sie sich keine Entschuldigungen, also kein „aber“ – so werden Sie auf Dauer erfolgreicher, glücklicher und zufriedener sein! >> arbeits-abc.de Ab in die digitale Bar: Der Corona-Virus ist jetzt auch in Russland angekommen. Eine russische Kreativ-Agentur hat eine ganze Strasse voller digitaler Bars ins Leben gerufen. Also: Drink mixen, Namen eingeben, Video aktivieren und eintreten. >> dw.com Durch digitale Technologien hat sich das CRM grundlegend verändert und weiterentwickelt. Doch wie beeinflusst die Digitalisierung das Customer Relationship Management? Und wie wird dieses Potenzial von Schweizer Unternehmen genutzt? Diesen Fragen ging eine CRM-Studie der Fachhochschule Luzern (HSLU) in Zusammenarbeit mit SAP nach. Wir haben für Sie die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und zeigen Herausforderungen, welche in der Praxis regelmässig auftauchen. Strategisches CRM

Analytisches CRM

Operatives CRM

Zusammenfassend halten die Studienautoren fest, dass die Digitalisierung in allen Industrien das Kundenbeziehungsmanagement transformiert hat, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. Die Unternehmen haben auf allen Ebenen – strategisch, analytisch als auch operativ – digitales CRM eingeführt.

Digitales CRM wird allerdings primär zur Unterstützung des bestehenden Geschäftsmodells genutzt und zielt meist nicht auf neue, innovative Geschäftsmodelle ab. Digitale Kanäle ermöglichen bessere Kundensegmentierung und optimierte Prozesse. Das erweiterte Wissen über Kunden, das dank einem modernen CRM generiert werden kann, sowie die verbesserten Interaktionsmöglichkeiten sind insofern wichtig, weil personalisierte Angebote und hybride Verkaufskanäle deutlich an Bedeutung gewinnen. Die grössten Hürden sind Kanal-Integration, Datenschutz und fehlende Kompetenzen zur Datenanalyse. Vorschläge für digitales CRM Auf Basis der Studienergebnisse zeigen die Autoren verschiedene Vorschläge für digitales CRM auf.

Einschätzung der Ergebnisse Laut den befragten CRM-Experten sind die Unternehmen gut aufgestellt. Die Strategien sind definiert und die Umsetzung weitgehend gelungen. Doch diese positive Selbsteinschätzung darf bezweifelt werden. Die Studie zeigt, dass diverse neue Herausforderungen, wie beispielsweise Integration der digitalen Kanäle, Datenmanagement oder Kompetenzen zur Datenanalyse durch die Digitalisierung auf die Unternehmen zugekommen sind, welche nach wir vor grössere Hürden darstellen. Diese Einschätzung deckt sich mit unserer Erfahrung aus verschiedensten Beratungsprojekten. Herausforderung durch Digitalisierung im CRM Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten im Rahmen des datenbasierten Kundenbeziehungsmanagement, bringt aber auch Herausforderungen mit sich, die viele Unternehmen noch nicht gemeistert haben. In der Beratungspraxis tauchen insbesondere die folgenden Herausforderungen regelmässig auf: Datenmanagement Daten sind die Grundlage, um Kunden besser segmentieren und mit relevanten Angeboten und Inhalten bedienen zu können. Die oftgehörte 360 Grad Kundensicht ist vielerorts aber noch Wunschdenken. Daten werden zwar wie wild gesammelt, sind aber von schlechter Qualität, liegen in Silos verteilt und sind für die Anwender nicht zugänglich. Insbesondere Daten aus den digitalen Touchpoints wie der Website, des Online Shops oder der Mobile App sind in Silos anzutreffen und werden noch nicht dem zentralen Kundenprofil hinzugefügt. Skills Mit dem Sammeln der Daten ist es nicht getan. Die Analyse der Daten, um daraus echten Mehrwert zu generieren, erweist sich als schwieriger als gedacht. Einerseits fehlt es an ausgebildetem Personal, andererseits an den richtigen, businessrelevanten Fragestellungen und der Übersetzung dieser in analytische Fragestellungen. Zu häufig sprechen Data Analysten und Marketer nicht dieselbe Sprache. Neben den analytischen Fähigkeiten fehlt es in vielen Unternehmen aber auch an strategischen, konzeptionellen und operativen Skills im CRM. Es müssen stratgegische Grundlagen und Rahmenbedingungen erarbeitet, auf Basis des generierten Wissens aus den Daten kreative Kampagnen entwickelt und diese dann in den entsprechenden Tools implementiert und automatisiert werden. Im Sinne des Closed Loop Marketings darf auch die Messung, Auswertung und Optimierung nicht vergessen gehen. Die zunehmende Digitalisierung stellt die Unternehmen vor grössere Herausforderungen. Einerseits sollen mehr Daten aus einer steigenden Anzahl Touchpoints analysiert werden um daraus Wissen zu generieren. Andererseits müssen Kampagnen über immer mehr Touchpoints hinweg konzipiert werden, da die Customer Journey über verschiedenste Kanäle führt. Die Fähigkeiten der Mitarbeitenden müssen konsequent weiterentwickelt oder Wissen von extern zugekauft werden. Technologie Das schier unendliche Angebote an CRM-Systemen führt bei vielen Unternehmen dazu, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Die Auswahl eines CRM-Systems sollte auf Basis der aus der Strategie und den Prozessen abgeleiteten Anforderungen erfolgen, ansonsten ist die Gefahr gross auf das falsche Pferd gesetzt zu haben. Die Frage „wir haben doch schon viele Systeme von Anbieter X, warum auch nicht noch das CRM von diesem nehmen, dann wird es auch günstiger“, darf durchaus gestellt werden. Es ist allerdings klar zu empfehlen, auch den „Haus-Software-Anbieter“ auf Herz und Nieren auf Basis der Anforderungen zu überprüfen und Alternativen gegenüberzustellen, schon nur um zu sehen, was es sonst noch auf dem Markt gibt und über welchen Funktionsumfang CRM-Systeme heute verfügen sollten. Ist ein System ausgewählt und beschafft, wird die Integration mit den verschiedenen vorhandenen Systemen immer wieder zu einer Herausforderung. Die immer zahlreicher vorhandenen digitalen Kundentouchpoints führen dazu, dass die Komplexität und damit auch die Integrationsaufwände steigen. Content Sind die oben aufgeführten Herausforderungen gemeistert, stehen Unternehmen oftmals bei den zu produzierenden Inhalten an. Es reicht nicht mehr ein Inhaltselement für alle Kunden bereitszustellen. Für die verschiedenen Kundensegmente müssen unterschiedliche Inhalte produziert werden, was interne Aufwände wie auch Kosten erhöht. Zudem müssen Inhalte für immer mehr Touchpoints erstellt werden. Aufgrund der Spezifika der einzelnen Kanäle müssen Inhalte kanalspezifisch generiert werden. Zum kostenlosen Download der Studie Kundenbindung

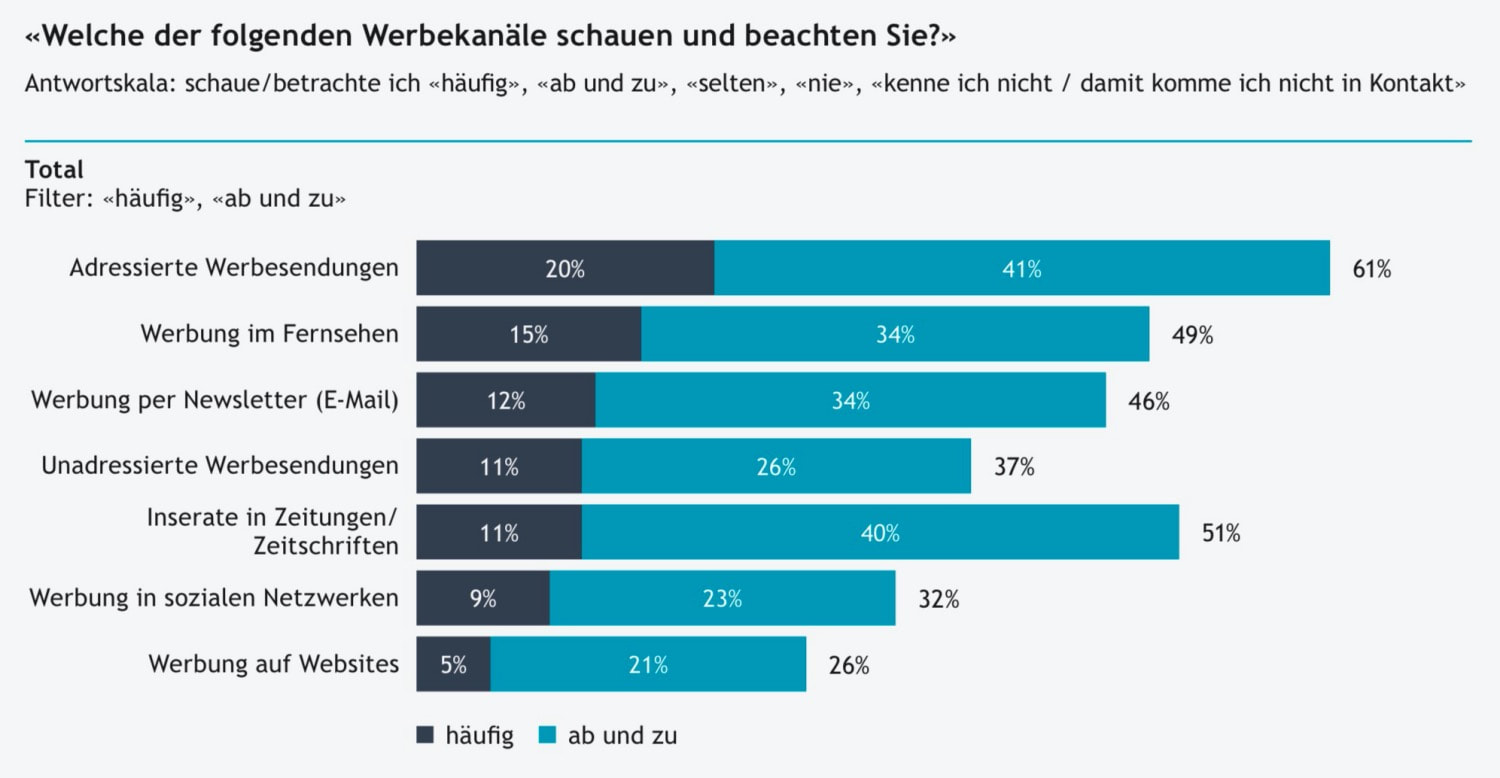

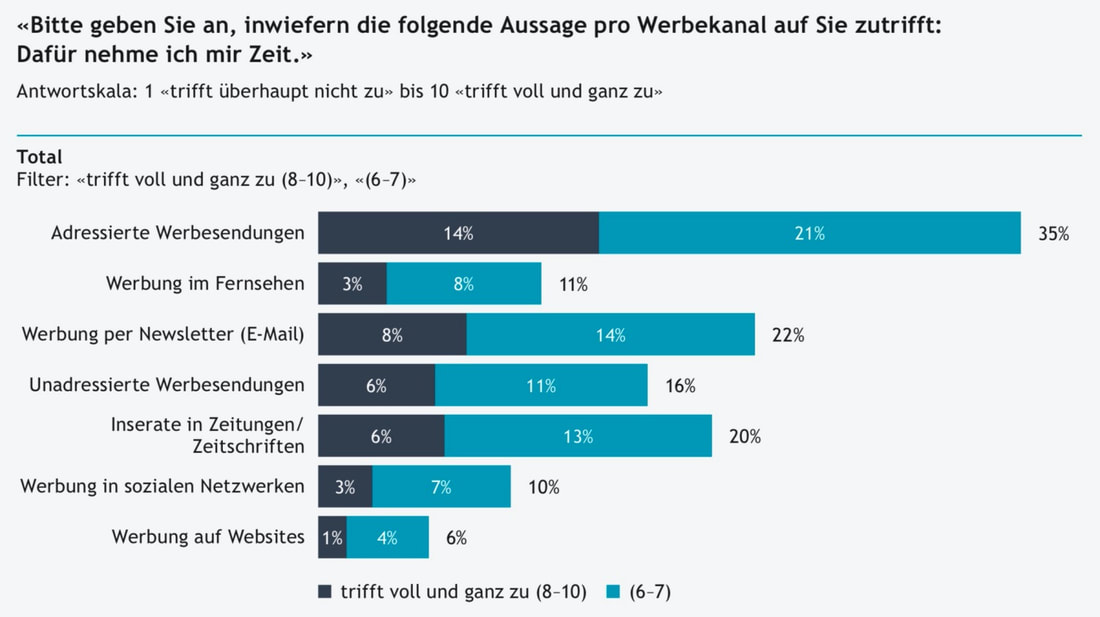

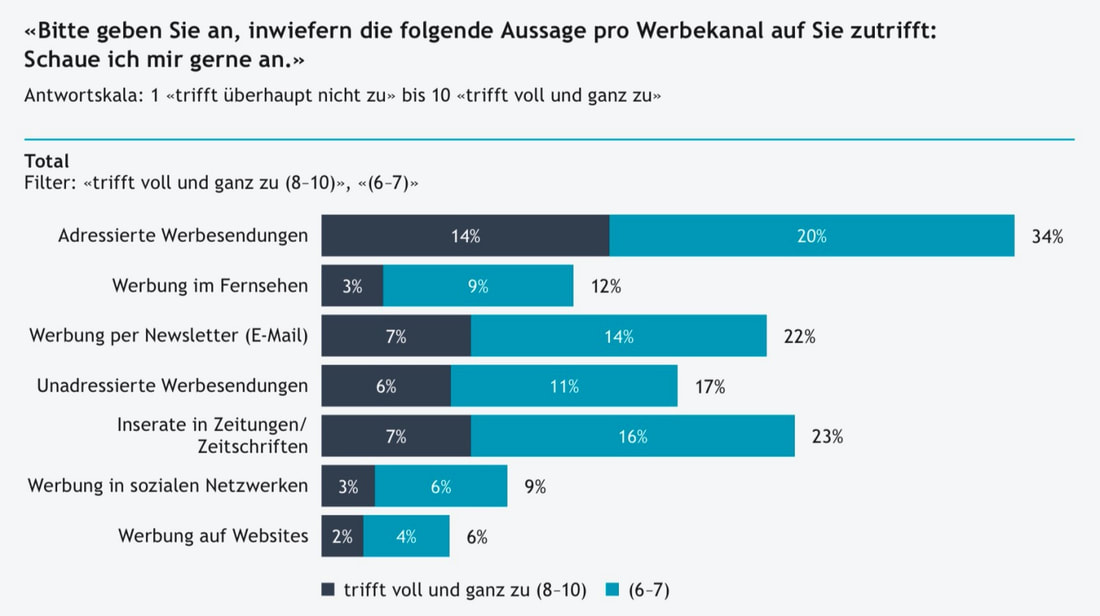

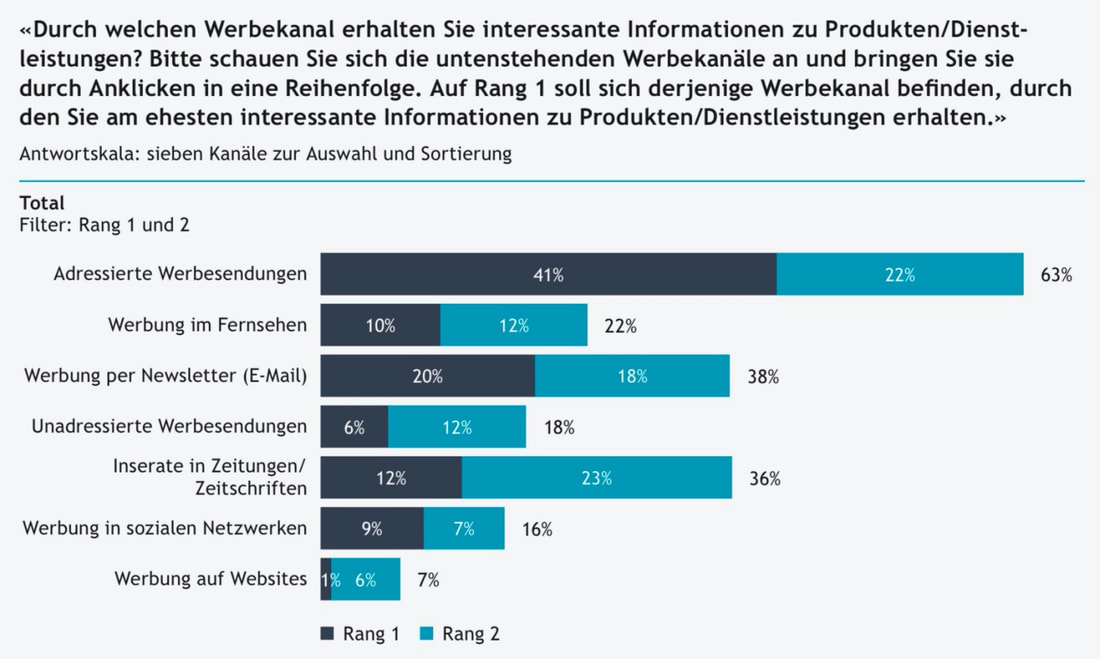

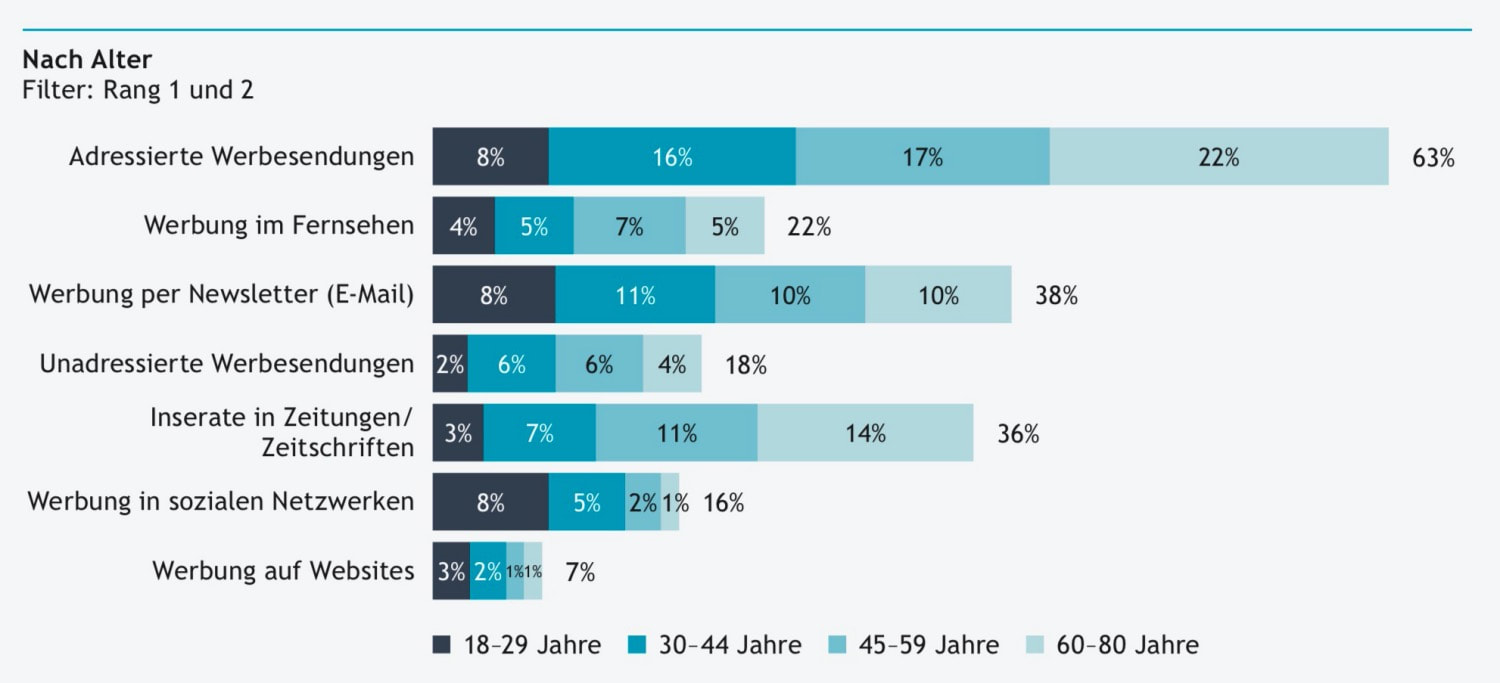

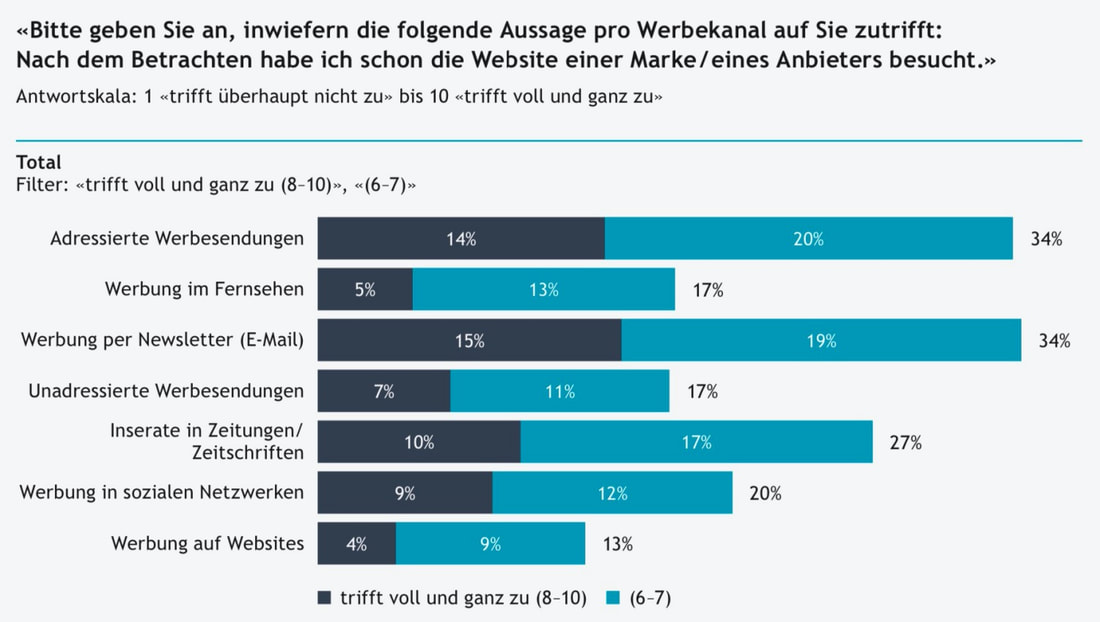

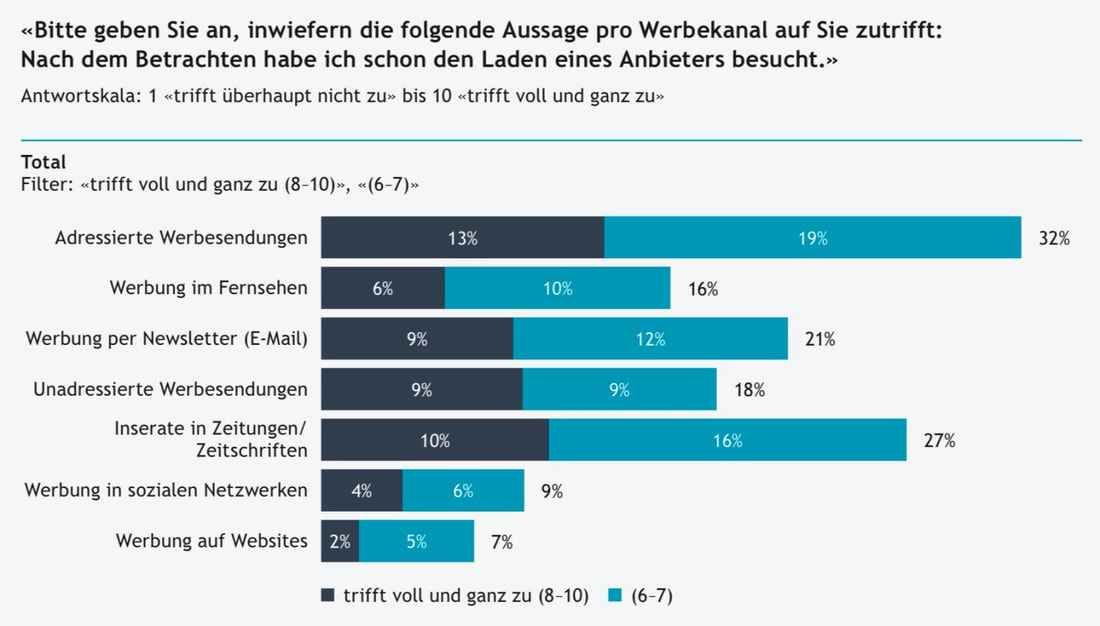

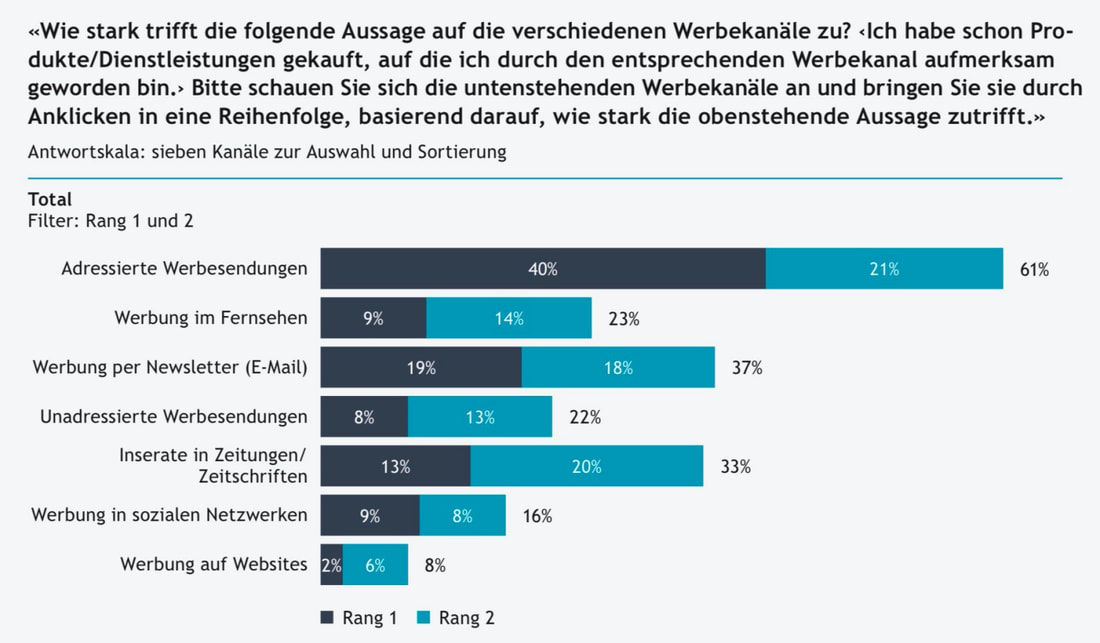

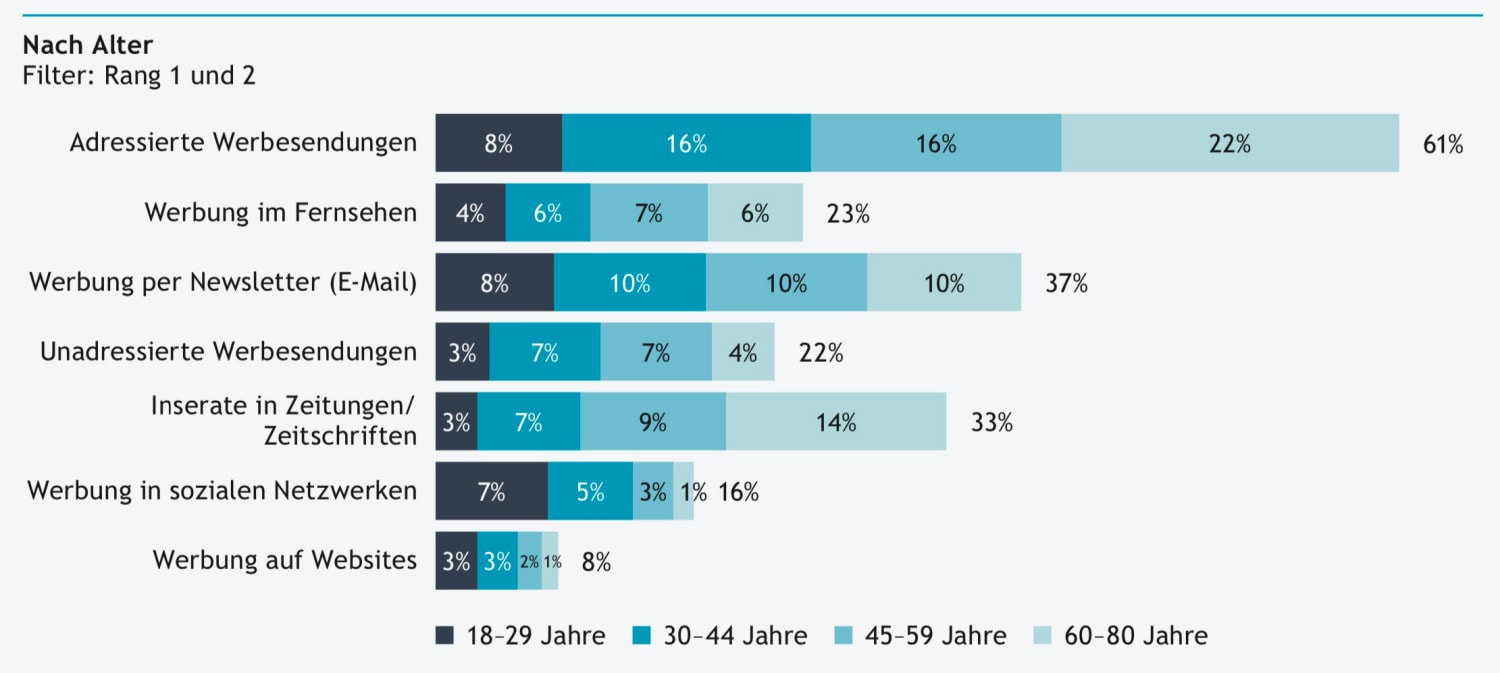

119 Customer Loyalty Ideas to Combat COVID-19: Sixty-three loyalty professionals from around the world, including Australia, Canada, India, Germany, South Africa, UAE, UK, and the US, contributed ideas to combat COVID-19 with customer loyalty. >> thewisemarketer.com Digitalisierung Der Chief Digital Officer bleibt die Ausnahme: In nicht einmal jedem fünften deutschen Unternehmen gibt es nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom einen Leiter Digitalisierung oder einen CDO. Vor allem kleine Unternehmen hinken hinterher. Die meisten CDO sind in der Vorstands- bzw. Geschäftsführungsebene oder direkt darunter angesiedelt. >> bitkom.org E-Commerce Asos veröffentlicht Corona-Learnings aus Italien: Demnach zeigten sich die italienischen Konsumenten drei Wochen nach dem Lockdown wieder offener für Online-Modekäufe. Allerdings bestellten sie andere Produkte als vor der Krise. So wachsen Freizeitbekleidung, Unterwäsche und Beauty während Kleider und Badebekleidung zurückgehen. Eine Konstante bleibt: Rabattaktionen pushen auch in Krisenzeiten die Umsätze. >> excitingcommerce.de Wie WhatsApp den Detailhandel trotz Corona am laufen hält. Händler rennen mit einen WhatsApp-Service „offene Türen“ bei ihren Kunden ein. >> locationinsider.de Wie mit Chrono24 der grösste Marktplatz für Luxusuhren entstanden ist: Einen funktionierenden, vielleicht sogar profitablen Online-Marktplatz aufzubauen, dürfte in der Digital-Wirtschaft so etwas wie der heilige Gral sein. Einer Firma aus Karlsruhe ist genau das gelungen – und zwar auf globaler Ebene. Chrono24 vermittelt Tausende von Luxusuhren im Jahr über die Plattform in die ganze Welt. >> omr.com Mobile Apps Douglas verzahnt Offline und Online: Mit einer App hat Douglas eine Brücke zwischen Online-Shop und Filialen gebaut. Über die Douglas-App können sich Nutzer inspirieren lassen, Angebote erhalten, shoppen und fleißig Bonuspunkte sammeln. >> mobilbranche.de Google und Apple arbeiten bei Technologie zur COVID-19-Kontaktmessung zusammen: Die Anbieter der beiden führenden Smartphone-Plattformen weltweit wollen die Entwicklung von Apps zur Nachverfolgung von Corona-Infektionen erleichtern. Sie setzen dabei auf das Erkennen von Abständen mit Bluetooth-Funktechnik und Verschlüsselung. Dabei stehen der Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Benutzer im Mittelpunkt dieser Entwicklung. >> t3n.de Contact Tracing per App: Eine klare Mehrheit der Franzosen, Deutschen und Italiener ist laut einer Umfrage der Universität Oxford bereit, eine entsprechende App auf ihrem Smartphone zu installieren, um die Verbreitung des neuen Coronavirus zu bekämpfen. >> netzwoche.ch Digital Marketing Geschenkartikel-Laden vor dem Aus oder: Mama Westermeyer goes Instagram. Philipp Westermeyer will seiner Mutter in der Corona-Krise helfen um ihren Laden Jam Pot vor dem Aus zu retten. Deshalb erklärt er ihr Instagram. >> omr.com Zu guter Letzt Und täglich grüsst das Coronavirus: Jeep holt Bill Murray für eine gelungene, auf die aktuelle Situation angepasste Adaptation der Jeep-Superbowl-Kampagne zurück ins Boot. >> werbewoche.ch Direktmarketing spielt eine Schlüsselrolle im Mediamix und motiviert am stärksten zum Kauf17/4/2020 Die aktuelle repräsentative Wirkungsstudie von intervista und der Schweizerischen Post, welche im Frühjahr 2020 veröffentlicht wurde, beweist dass Direktmarketing im Mediamix nach wie vor eine zentrale Rolle spielt. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie haben wir für Sie zusammengefasst Hohe Betrachtungswerte für adressierte Mailings und E-Mail Newsletter Geht es um die Häufigkeit der Betrachtung von Werbung haben nach wir vor die klassischen Medien adressierte Werbesendungen, Inserate und TV-Werbung die Nase vorn, dicht gefolgt von E-Mail Newslettern. Bei der Betrachtungsdauer steht ebenfalls das adressierte Print-Mailing an erster Stelle, der E-Mail Newsletter folgt bereits auf Platz zwei. Direktmarketing liegt auch bei der Beliebtheit und der Information an der Spitze Mit Abstand am liebsten betrachtet wird Werbung in adressierten Sendungen. Erster Verfolger ist hier die Print-Werbung vor dem E-Mail Newsletter. Adressierte Mailings und Newsletter liefern die interessantesten Informationen. Bei der jüngsten Zielgruppe fällt auf, dass Social Media gleichermassen als interessante Informationsquelle dient wie adressierte Mailings und Newsletter Direktmarketing bringt Kunden auf die Website und in den stationären Laden Adressierte Mailings und Newsletter bringen die Empfänger am meisten dazu die Website des Absenders zu besuchen. Dabei erstaunt, dass die postalischen Mailings und E-Mail Newsletter gleich auf liegen und es scheint, als ob der vielzitierte Medienbruch überschätzt wird. Postalisches Direktmarketing lockt Kunden besonders häufig in die stationären Läden. Der E-Mail Newsletter rangiert bei diesem Punkt auf Rang drei, hinter den Inseraten. Direktmarketing motiviert am stärksten zum Kauf Direktmarketing – postalisch und per E-Mail – wirkt und bringt Umsatz: Adressierte Werbesendungen lösen weitaus am häufigsten einen Kaufimpuls aus. Sie werden hier von allen Befragten als wichtigste Treiber angesehen. Am zweithäufigsten wird der Newsletter genannt. Selbst die jüngste Zielgruppe lässt sich am stärksten durch adressierte Sendungen zum Kauf motivieren – allerdings spielen hier Newsletter und soziale Medien eine ähnlich wichtige Rolle. Fazit der Studie zur Werbewirkung

Bei den meisten Fragestellungen der Studie schneiden Direktmarketingkanäle, insbesondere postalische Mailings am besten ab: Sie werden am häufigsten, am längsten und am liebsten beachtet. Adressierte Werbesendungen und E-Mail Newsletter werden von einer Mehrheit der Befragten als diejenigen Werbekanäle erachtet, die sie am besten informieren. Direktmarketing bringt am meisten Konsumenten auf die Website und persönlich adressierte Werbesendungen locken am meisten Kunden in den stationären Laden. Nicht zuletzt löst Werbung in persönlich adressierten Mailings und Newslettern die meisten Kaufimpulse aus und zeigt damit die beste Wirkung. Wie bei jeder Studie sind auch diese Ergebnisse mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen und es gilt zu beachten, wer Auftraggeber war. Die Post CH AG wird kaum eine Studie öffentlich präsentieren, in welcher das adressierte postalische Mailing schlecht abschneidet. Nichts destotrotz verfügt das postalische Mailing zweifelsohne über seine Stärken und ist für wirkungsvolles Marketing durchaus relevant. Die positive und handlungsauslösende Wirkung konnte bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen werden. Beispielhaft ist an dieser Stelle die CMC DIALOGPOST-Studie aus dem Jahr 2019 zu erwähnen, welche in diesem Blog auch bereits thematisiert wurde und zum Ergebnis kommt, dass Print-Mailings auch im E-Commerce wirken. Die Wirkung hat aber auch seinen Preis. Aufgrund der hohen Kosten, insbesondere da die Portokosten stark zu Buche schlagen, gehören Print-Mailings zu den teureren Marketinginstrumenten. Es gilt gut abzuwägen und zu testen, wann welcher Kanal der effizienteste und wirkungsvollste ist. Gerade postalische Mailings und E-Mail Newsletter lassen sich sehr gut gegeneinander testen und hinsichtlich verschiedener wichtiger Kennzahlen, wie Response, realisierter Zusatzumsatz oder Zusatzmarge, vergleichen. Am Ende kommt es auf den gesamten Mediamix und die intelligente Verknüpfung der verschiedenen Marketingkanäle miteinander und entlang der Customer Journey an. Hier sollte man sich bewusst sein, dass die verschiedenen Kanäle für unterschiedliche Zielsetzungen besser geeignet sind. So macht es kaum Sinn, ein postalisches Mailing oder einen E-Mail Newsletter zum Aufbau von Bekanntheit einzusetzen, dafür sind TV, Print-Inserate, Plakate oder Reichweitenwerbung auf Websites und in sozialen Netzwerken besser geeignet. Besteht das Ziel aber darin, gezielt einzelne Kundensegmente anzusprechen, Inhalte zu personalisieren und Handlung auszulösen sind Direktmarketinginstrumente die richtige Wahl. Zum kostenlosen Download der Studie Marketing

Warum Marketing und Sales im B2B jetzt eine Beziehung eingehen müssen: Das Einkaufsverhalten von Kunden wird nicht nur im B2C-, sondern auch im B2B-Bereich immer digitaler. Marketing und Sales sollten auf diese neuen Gegebenheiten reagieren, indem sie ihre Zusammenarbeit vertiefen. >> marconomy.de Wirkungsstudie von intervista im Auftrag der Post: Adressierte Mailings spielen eine Schlüsselrolle im Mediamix. >> directpoint.ch Kundenbindung COVID-19 will change the concept of loyalty: loyalty points are an alternative currency. Re-educating customers to think of those points as a currency could encourage them to use points for charitable giving or even for dealing with loss of employment. >> thewisemarketer.com Datenanalytik Schweizer wissen wenig über Algorithmen: Obwohl Schweizer Onliner täglich Internetdienste nutzen, die algorithmische Selektion einsetzen, wissen sie wenig über deren Rolle und Funktion, wie eine Studie der Universität Zürich zeigt. >> mediachange.ch Schweizer Datenschützer kritisieren Überwachungsmassnahmen: Schweizer Behörden nutzen digitale Technologien zur Eindämmung der Pandemie und zur Kontrolle erlassener Massnahmen. Dabei gehen sie mitunter unverhältnismässig weit, kritisieren Amnesty International, der Verein Digitale Gesellschaft und die Stiftung für Konsumentenschutz. >> netzwoche.ch Digitalisierung Online-Sehtest bei Mister Spex: Europas führender Omnichannel-Optiker Mister Spex bietet ab sofort Kunden in Deutschland die Möglichkeit eines individuellen Sehtests über eine Online-Anwendung. Dadurch scheint eine wichtige Hürde gegen die vollständige Digitalisierung des Optiker-Geschäfts aus dem Weg geräumt. >> misterspex.com E-Commerce Die «Corona-Digitalisierung» im Detailhandel: Not macht erfinderisch, sei es mit ad-hoc lancierten Bestellmöglichkeiten und anschliessender individueller Heimlieferung oder Video-Beratung aus den fast menschenleeren Ladengeschäften. >> carpathia.ch Kreativität und neue Formate in Corona-Zeiten: Rose Bikes startet Verkaufssendung auf Instagram und Weltbild veranstaltet Online-Lesungen auf Facebook. >> neuhandeln.de dm bietet Expressabholung: Bei der Drogeriekette dm können Kunden nun online bestellen und die Produkte spätestens sechs Stunden später in einer Filiale abholen, falls diese zur jeweiligen Zeit geöffnet und die Ware vorrätig hat. Da der Einkauf online bezahlt wird, entfällt das Anstehen an der Kasse. Der Service ist dabei für Mein dm-Kunden kostenfrei. >> dm.de Mobile Apps Apps sollen mit Bluetooth die Infektionsketten von Corona tracken. Im t3n-Interview erklärt Gründer Chris Boos, wie die Open-Source-Plattform nicht nur vor Viren schützen soll – sondern auch die Privatsphäre. >> t3n.de Digital Marketing Mehr Reichweite für weniger Kohle geht (fast) nicht: Das TikTok Ads Tool im Test >> omr.com Episerver hat mehr als 7,8 Mrd. versendete E-Mails des letzten Jahres analysiert und eine umfassende Benchmarking-Studie erstellt. Diese gibt anhand der wichtigsten Kennzahlen einen Überblick, wie die eigenen E-Mail-Aktivitäten im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche abschneiden. >> episerver.de Pinterest lanciert weitere neue E-Commerce Features: Die Shopping-Möglichkeiten, die zuerst in den USA gelauncht werden, umfassen Käufe direkt von der Suche aus, über Pinnwände, direkt über Pins und über neue Einrichtungs- und Wohnempfehlungen zum Durchblättern. >> internetworld.de Zu guter Letzt Ikea Mal- und Spielheft für Kinder zum Zeitvertreib für die Familie in Corona-Zeiten. >> werbewoche.ch |

Kategorien

Alle

Archiv

Mai 2024

|

|

©2026 MilesAhead AG

|

RSS-Feed

RSS-Feed