|

Der Fokus vieler Unternehmen liegt heute deutlich stärker auf der Akquise von Neukunden als auf der Bindung von Bestandskunden. Gemäss einer Studie haben 44% der Unternehmen einen grösseren Fokus auf die Kundenakquise, hingegen fokussieren nur 18% der Unternehmen auf Kundenbindung. Auch in der Marketingtheorie wird der Kundenakquisition deutlich mehr Gewicht verliehen als der Kundenbindung. Dies zeigt sich beispielhaft am Konzept des Marketingfunnel, nach welchem aus dem gesamten Marktpotenzial nach möglichen Interessenten gesucht, und diese danach in mehreren Stufen zum Erstkauf geführt werden. Mit der Konversion des Neukunden endet dann zumeist die Reise entlang des Funnels. Aber auch im Rahmen der Diskussionen rund um das Thema Marketing Automation wird stark auf das Lead-Management, also die Generierung von Neukunden, fokussiert, obwohl die (datengetriebene) Automatisierung von Marketingprozessen im Rahmen der Bearbeitung von Bestandskunden schon vor vielen Jahren Einzug gehalten hat. Aber warum sollten sich Unternehmen Gedanken über die Gewichtung der Investitionen in Kundenakquise und Kundenbindung machen? Vorteile der Kundenbindung Diverse Studien beweisen die Effizienz von Kundenbindung im Vergleich zur Kundenakquisition. Auf dieser Webseite findet sich umfangreiches Zahlenmaterial zum Vergleich Kundenbindung versus Kundenakquisition. Ein paar ausgewählte Ergebnisse, welche die Wichtigkeit der Kundenbindung unterstreichen, finden sich in nachfolgender Auflistung:

Ideale Gewichtung von Kundenakquise und Kundenbindung

Sollen Unternehmen sich deswegen nur noch auf Kundenbindung fokussieren und die Mittel für die Akquise neuer Kunden drastisch reduzieren? Davon ist abzuraten, denn ein regelmässiger Zufluss an Neukunden ist schon nur aus dem Grund notwendig, weil Bestandskunden aus verschiedenen Gründen verloren gehen. Sie begeben sich in geographisch neue Regionen, haben geänderte Bedürfnisse oder versterben. Im schlimmsten Fall wandern sie, trotz gutem CRM, zur Konkurrenz ab, weil diese vielleicht eine Innovation lanciert oder einen neuen Standort eröffnet hat. Verfolgt das Unternehmen ehrgeizige Wachstumsziele, dürfte es mit Kundenbindung alleine schwierig werden diese zu erreichen, es braucht einen Zufluss an Neukunden und damit neuen Umsatz. Worauf ein Unternehmen den Schwerpunkt setzt, ist zu einem grossen Teil abhängig davon, in welcher Phase des Lebenszyklus sich dieses befindet. Ein junges Unternehmen mit Wachstumsplänen, das einen Markt erobern will, wird sich primär auf die Kundenakquise konzentrieren. Hingegen wird ein etabliertes Unternehmen, welches sich in einem gesättigten Markt befindet, viel stärker in Kundenbindung investieren. Schlussendlich muss jedes Unternehmen für sich den Entscheid für die Mittelallokation in Kundenakquisition und Kundenbindung, unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten, treffen. Es lohnt sich aber definitiv, sich intensiver mit dem Thema Kundenbindung auseinanderzusetzen und den Einsatz für das eigene Unternehmen zu prüfen, auch wenn Kundenbindung oftmals die deutlich schwierigere Disziplin ist als die Neukundenakquise. Einige Unternehmen haben sich dieser Herausforderung bereits mit grossem Erfolg gestellt und können hier als inspirierende Beispiele dienen. Amazon Prime, Starbucks Rewards, Booking.com Genius als internationale Player, Migros Cumulus, Coop Supercard, Manor Treuekarte und Ochsner Sport Club als Schweizer Unternehmen, um nur eine Auswahl zu nennen.

1 Kommentar

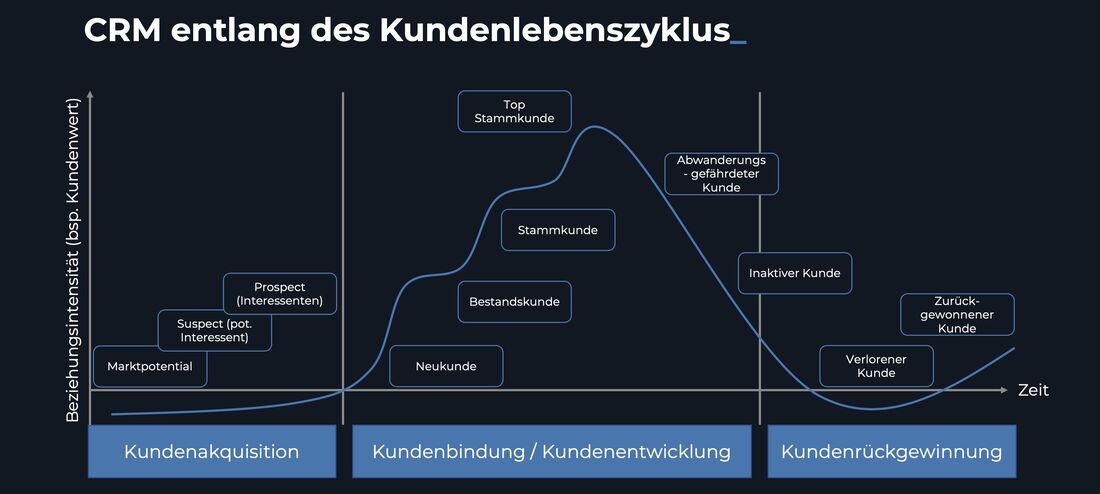

Alles spricht von CRM. Doch was steckt genau hinter diesem Begriff und warum sollte ein Unternehmen CRM betreiben? Aus persönlicher Erfahrung herrscht im allgemeinen kein klares Verständnis was unter CRM zu verstehen ist. Für die einen ist CRM ein Tool zur Speicherung der Kundenstammdaten, für die anderen ist CRM der regelmässige Versand eines undifferenzierten E-Mail Newsletters an möglichst viele Kunden, idealerweise gespickt mit den gleichen „one size fits all“ Rabatten für alle Empfänger. CRM ist mehr als ein Tool oder der undifferenzierte Massenversand von E-Mails Mit dem Begriff Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement), kurz CRM, wird die konsequente Ausrichtung des Unternehmens auf deren Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse bezeichnet. CRM umfasst das gesamte Unternehmen, insbesondere Marketing, Verkauf und Service/Kundendienst, sowie den gesamten Kundenlebenszyklus, also alle Beziehungen und Interaktionen eines Unternehmens mit potenziellen und bestehenden Kunden. Ziele des CRM Durch systematisches und datengetriebenes CRM entlang des Kundenlebenszyklus werden folgende Ziele verfolgt:

CRM bietet vielfältige Vorteile. Sie reichen von einer effizienteren Gewinnung von Neukunden, über stärkere Kundenbindung und -treue, höhere Umsätze und niedrigere Kosten, bis hin zu einer intelligenteren und relevanteren Kommunikation mit dem Kunden.

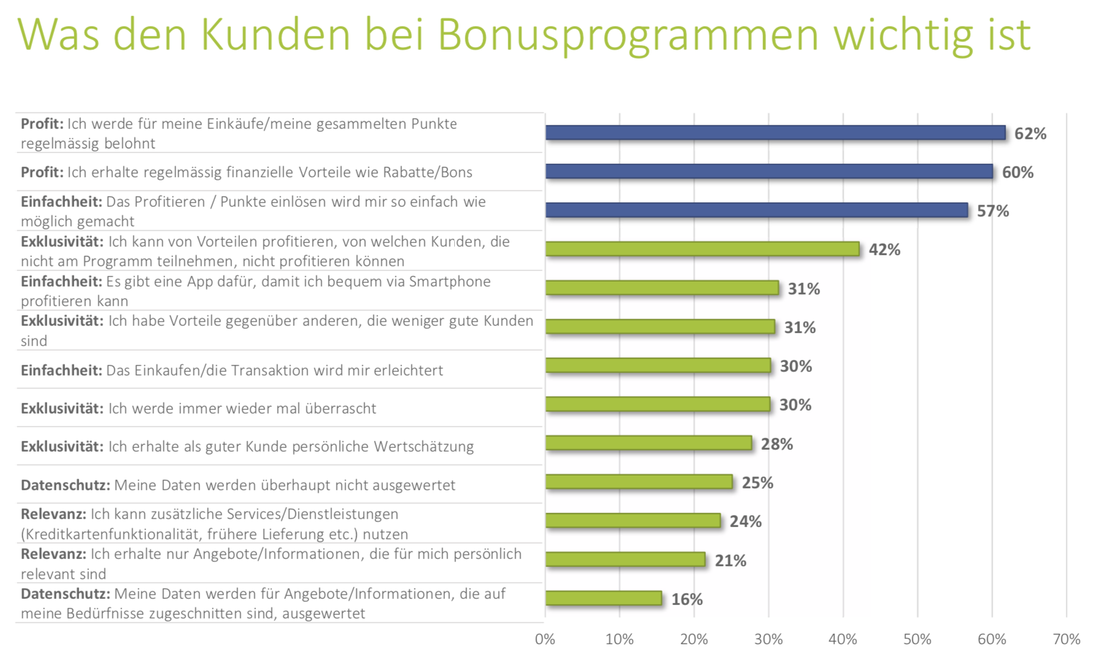

CRM-Software als elementarer Baustein Auch wenn CRM viel mehr als eine Software ist und das gesamte Unternehmen umfasst, ist die Umsetzung eines effektiven und effizienten Kundenbeziehungsmanagement ohne Unterstützung durch ein CRM-Tool nicht denkbar. Eine CRM-Software hilft Unternehmen als technologische Plattform, die CRM-Strategie und CRM-Prozesse zu standardisieren, einzuführen und effizient nutzen zu können. In der Regel unterteilt sich eine CRM-Software in die Hauptbereiche Marketing, Vertrieb und Service. Diese drei Module bauen auf einer zentralen Datenbank auf. Eine CRM-Software versetzt Unternehmen somit in die Lage, alle Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden über den Kundenlebenszyklus hinweg besser zu verwalten, zu pflegen und dank integrierten Reporting-Funktionalitäten in Echtzeit zu überwachen. Dieser Blogartikel widmet sich dem Thema CRM-Systemarchitektur: CRM-Architektur, oder das eine CRM-System gibt es nicht Kundenbindungsprogramme in Form von Bonusprogrammen spriessen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Insbesondere die zunehmende Nutzung von digitalen Kanälen, allen voran Mobile Apps, hat diese Entwicklung noch beschleunigt und es wurden zahlreiche neue und rein digitale Programme lanciert (Bsp. der in diesem Blog vor kurzem vorgestellt H&M Club). Auch wenn die Programme rein digital aufgesetzt sind, so entstehen auf Anbieterseite trotzdem Kosten für Entwicklung und Betrieb. Man denke nur an Kosten für Personal, Informatik, Erlösminderungen oder Kommunikation. Ein Programm sollte entsprechend Nutzen, idealerweise in Form verstärkter Kundenbindung und höheren Ausgaben des Kunden im eigenen Kanal nach sich ziehen. An diesem Punkt stellt sich die Frage, welches die Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Programm sind. Auf Basis der Erfahrungen der MilesAhead AG mit verschiedenen Kundenbindungsprogrammen, sowie der im Frühling 2018 von Marketagent.com im Auftrag der Conceptio Consulting AG durchgeführten Studie "Loyalty Trend Report 2018" (Link zur Studie), werden in diesem Beitrag die Schlüsselfaktoren für Kundenbindungsprogramme aus Kundensicht aufgezeigt. Grundsätzlich lassen sich die Faktoren in rationale und emotionale unterteilen. Die Reihenfolge der Faktoren entspricht dabei der Wichtigkeit aus Kundensicht in absteigender Reihenfolge auf Basis des "Loyalty Trend Report 2018". Rationale Faktoren:

Emotionale Faktoren:

Rationale Faktoren sind die zentralen Treiber und dominieren die emotionalen Faktoren

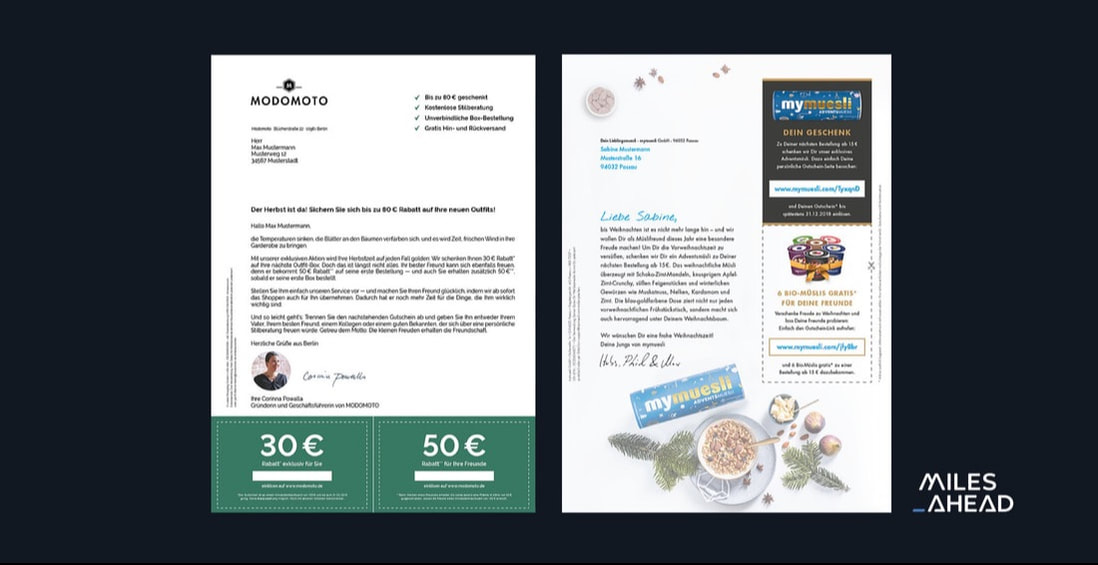

Zuallererst stehen die Belohnung und finanzielle Vergünstigungen im Vordergrund. Teilnehmer von Bonusprogrammen möchten zum einen für ihre getätigten Einkäufe und/oder ihre dadurch gesammelten Punkte immer wieder belohnt werden. Zum anderen wünschen sie sich darüber hinaus weitere Belohnungen wie Bons und Rabatte, die nicht direkt in Zusammenhang mit ihren bereits getätigten Umsätzen stehen. Die Regelmässigkeit des Profitierens ist wichtig um dem Kunden, im Sinne einer wiederkehrenden Bestätigung, immer wieder aufzuzeigen, dass es sich lohnt beim Programm dabei zu sein. Zudem wirkt eine erhaltene Belohnung motivierend auf den Kunden. Dieser Zusammenhang wurde im Rahmen des Blog-Eintrags "Psychologie von Loyalitätsprogrammen" bereits aufgezeigt. Einen Uplift auf die Ausgabebereitschaft des Kunden um Faktor 2,1, nachdem eine Belohnung erreicht wurde, zeigt auch die kürzlich durchgeführte Studie "The Loyalty Report 2019" von Bond Brand Loyalty (Link zur Studie). Attraktivität von Belohnungen und Regelmässigkeit des Profitierens sind insbesondere bei Kundenbindungsprogrammen mit sehr breitem Teilnehmerkreis und stark unterschiedlichen Kundenqualitäten ein schwieriges Thema. Eine "one size fits all"-Lösung wird man hier nie finden. Es gilt sich auf bestimmte wichtige und rentable Kundengruppen zu fokussieren oder verschiedene Pakete für die unterschiedlichen Kundengruppen zu schnüren. Generell sollte darauf geachtet werden, dass die Kosten durch "Mitnahmeeffekte" der besseren bis guten Kunden nicht zu hoch werden. Zeitliche befristete Spezialpromotionen für spezifische Zielgruppen haben sich als gutes Instrument für die Kundenbindung und -entwicklung erwiesen, da zusätzliche Anreize für Belohnungen und Vergünstigungen ausserhalb des Basismechanismus gesetzt werden. Hier können als Beispiel die digitale Sammelpromotionen von Coop Supercard und Migros Cumulus genannten werden. Ein weiter zentraler Erfolgsfaktor ist die Einfachheit des Programms. Viele Kundenbindungsprogramme sind für den Kunden low involvement. Daher möchten diese auch nicht viel Zeit aufwenden um sich über das Programm, dessen Mechanik sowie die Vorteile zu informieren. Das Programm sollte dementsprechend einfach verständlich und die Vorteilskommunikation klar ausgestaltet sowie auf die relevanten Aspekte fokussiert sein. Kunden möchten so einfach und unkompliziert wie nur möglich teilnehmen können. Ein weiteres Kriterium ist der Wunsch nach Exklusivität gegenüber Nicht-Mitgliedern und weniger guten Kunden. Im Umkehrschluss lässt dieser Wunsch auch zu, dass nicht nach dem Giesskannenprinzip allen Mitgliedern die gleichen Vorteile gegeben werden müssen. Es ist durchaus von den Kunden akzeptiert und wird verstanden, dass bessere Kunden auch zusätzliche Vorteile wie beispielsweise zusätzliche Bonuspunkte, Vorab-Zugang zu Spezialkollektionen oder Pre-Sales erhalten. Emotionale Faktoren wie überraschende Elemente, persönliche Wertschätzung und individuelle Relevanz werden gemäss "Loyalty Trend Report 2018" von den rationalen Faktoren dominiert. Die Praxis zeigt auch, dass finanzielle Anreize sehr gut funktionieren was Uplifts auf Umsätze und Deckungsbeiträge betrifft, insbesondere wenn diese nicht nach dem Giesskannenprinzip an alle Kunden gleich verteilt werden. Es stellt sich aber die Frage wie stark die Umfrageergebnisse von den bisherigen Erfahrungen der Kunden mit Loyalitätsprogrammen beeinflusst sind. Die meisten Programme in der Schweiz bedienen heute primär die rationale Ebene. Faktoren wie persönlich Wertschätzung oder individuelle Relevanz durch Personalisierung spielen in vielen Programmen noch eine untergeordnete Rolle. Gerade auch die mit Abstand am weitesten verbreiteten Programme in der Schweiz, Migros Cumulus und Coop Supercard, haben in der Vergangenheit stark auf allgemeingültige Belohnungen und finanzielle Anreize gesetzt. Die Faktoren Überraschung, persönliche Wertschätzung und individuelle Relevanz sind erst seit kurzem stärker am aufkommen. Beispielhaft können hier das Treue-Geschenkpaket von Coop an die besten Kunden, persönliche Weinempfehlungen bei Mondovino von Coop oder personalisierte Bons bei Migros Cumulus - alle auf Basis historischer Einkaufsdaten der Teilnehmer - genannt werden. Emotionale Faktoren zur Differenzierung und echten Kundenbindung einsetzen Für die künftige Ausgestaltung von Loyalitätsprogrammen bieten die emotionalen Faktoren aber viel Differenzierungspotential. Ziel eines Kundenbindungsprogramms sollte eine ganzheitliche Verbesserung der Customer Experience auf Basis der Kenntnisse über den Kunden sein und Loyalität nicht nur von monetären Incentivierungen abhängig gemacht werden. Ein Kundenbindungsprogramm sollte demnach nicht nur die rationale Ebene ansprechen, sondern auch die emotionale. Dies ist aber der weitaus schwierigere und aufwändigere Teil, zudem auch schwerer messbar, weshalb die meisten existierenden Programm hier (noch) nicht wirklich punkten können. Gerade mit den emotionalen Komponenten kann aber echte Kundenbindung erreicht werden. Der Versand eines kundenindividuellen und hochwertigen postalischen Mailings mit einem Gutschein für den nächsten Einkauf, als Dank für die langjährige Treue als guter Kunde, zeigt Wertschätzung und kommt gleichzeitig überraschend für den Kunden Einkaufsunterstützende Services wie persönlich vorgefertigte Einkaufslisten, auf das Kundenprofil abgestimmte Produktempfehlungen oder ein spezieller Kundendienst für gute Kunden können die Customer Experience deutlich verbessern. Die Schaffung von individueller Relevanz für den Kunden anstelle eines Bombardement mit dem Einheitsbrei, den alle anderen Kunden auch erhalten, kann die Kundenbeziehung nachhaltig stärken. Die bereits erwähnte Studie "The Loyalty Report 2019" von Bond Brand Loyalty zeigt auf, dass Personalisierung zu Umsatzuplifts von Faktor 3,5 führen kann. Zudem wird die Zufriedenheit mit einem Kundenbindungsprogramm deutlich erhöht, wenn mit dem Kunden auf dem richtigen Kanal, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit der richtigen Botschaft kommuniziert wird. Durchschnittlich 4,5% Conversion Rate für Print-Mailings im E-Commerce Von Mitte Oktober 2018 bis Ende März 2019 haben im Rahmen der CMC DIALOGPost-Studie 2019, welche vom Collaborative Marketing Club in Kooperation mit Deutsche Post durchgeführt wurde, 50 Online-Händler total 1,25 Millionen postalische Mailings an Bestandskunden versandt. Die Conversion Rate lag im Schnitt bei beachtlichen 4,5 Prozent. Die Warenkörbe konnten über alle Online-Shops hinweg um 12% gesteigert werden. Mithilfe einer RFM-Analyse (Recency / Frequency / Monetary Value) untersuchte die Studie dabei genauer, welchen Einfluss die Kundenselektion auf den Erfolg des Print-Mailings hat.

Recency-Score: Print-Mailings kurz nach dem letzten Kauf entfalten die grösste Wirkung Je schneller die Print-Mailings nach dem letzten Kauf an einen Kunden versendet werden, desto relevanter kommen sie bei ihm an. Innerhalb des ersten Jahres kann die Responsequote um 40 % sinken. Frequency-Score: Print-Mailings stärken die Kundenbeziehung nachhaltig Im Vergleich zu Einmal-Käufern, die nach erhaltenem Print-Mailing ihren zweiten Einkauf tätigen, liegt die Responsequote von Kunden mit bisher fünf oder mehr Bestellungen im Durchschnitt über dreimal höher. Monetary-Value-Score: Print-Mailings erreichen die Top-Kunden Wer in der Vergangenheit überdurchschnittlich viel Geld für seinen Einkauf ausgegeben hat, kauft auch beim nächsten Mal wieder mehr. Kunden mit hohem Durchschnittswarenkorb weisen eine doppelt so hohe Conversion Rate auf wie solche mit niedrigen Warenkörben. Print-Mailings wirken über Wochen hinweg Innerhalb der ersten 14 Tage werden 37% der Bestellungen realisiert. Es zeigt sich aber auch die Langlebigkeit des Print-Mailings: Es generiert auch in den Folgewochen konstant Umsätze und Markenkontakte. Download der CMC DIALOGPOST-Studie 2019 Personalisierung ist derzeit omnipräsent und eines der Marketingthemen der Stunde. Es

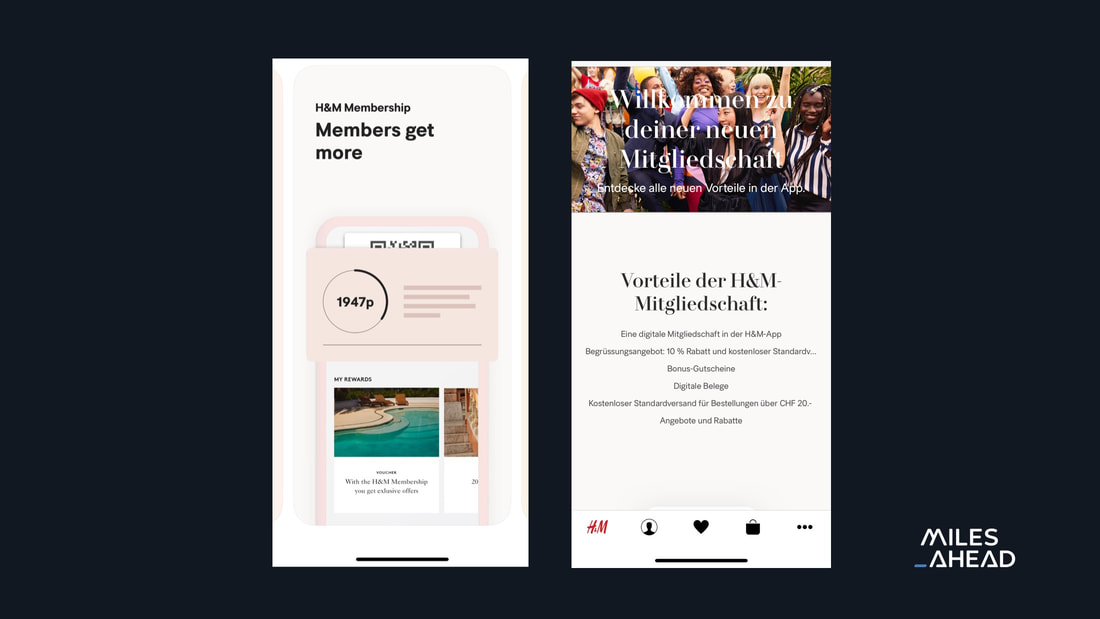

ist wohl schwer ein Marketinginstrument zu finden das, wenn es richtig ein- und umgesetzt wird, mehr Potenzial hat Kunden positiv zu beeinflussen und signifikante Uplifts für das Business zu generieren. Schlechte Personalisierung kann aber auch richtig Geld kosten, weil Kunden sich missverstanden fühlen. Um herauszufinden ob Personalisierung insgesamt und wenn ja, welche Massnahmen Erfolg versprechend für das eigene Unternehmen sind, bedarf es Zeit. Fortlaufendes Testen und Lernen sind der Schlüssel zum Erfolg. Der Vergleich mit laufen lernen bietet sich an: Zuerst geht man nur einen Schritt, dann langsam einige Schritte hintereinander, bis man schnell gehen und schlussendlich sogar rennen kann. Gleich zu Beginn einen Marathon zu laufen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Oftmals wird in der Praxis aber genau dieser Fehler begangen und anstatt sich langsam dem Thema Personalisierung zu nähern, sollen gleich die komplexesten Personalisierungsfälle angegangen werden. Am Ende herrscht grosse Konsternation vor, weil wenig erreicht wurde und die Mitarbeitenden sowie Kunden frustriert das Weite suchen. Wie man das Thema Personalisierung Schritt für Schritt angeht erklären Michael Bietenhader von der MilesAhead AG und Nicola Schlup von der nexum Agency Switzerland AG in der Netzwoche Ausgabe 12/2019. >> zum Artikel in der Netzwoche H&M hat seinen Shopping-Club überarbeitet und teilt seine Mitglieder in zwei Klassen ein. Wer zur "Basis-Stufe" gehört, muss neu einen Mindestbestellwert von CHF 20.- erreichen für kostenlosen Versand. "Plus-Mitglieder" dagegen erhalten ihre Bestellungen weiterhin kostenlos zugeschickt. Die Rücksendung bleibt weiterhin für alle gratis. Um "Plus-Mitglied" zu werden, müssen innerhalb eines Mitgliedsjahrs 400 Punkte durch Einkaufen (1 Punkt pro Umsatzfranken) sowie Ergänzung seines Mitgliedschaftsprofils gesammelt werden. Der Plus-Status wird dann für ein Jahr nach Erreichen der Plus-Stufe beibehalten. Der Club verzeichnete ein rasantes Wachstum bei der Zahl der Mitglieder, unterstützt durch den 10% Willkommensrabatt und den kostenlosen Versand. Die dadurch gestiegenen Logistikkosten drückten aber auf die Rentabilität. Dies dürfte einer der Hauptgründe für die Einführung von Liefergebühren bei kleinen Bestellungen für "Basis-Mitglieder" sein. Ein anderer Grund ist im Ausbau des E-Commerce Geschäfts, und den damit verbundenen hohen Investitionsbudgets, zu finden. Der H&M-Konzern steht zunehmend unter Druck, insbesondere durch die Online-Händler, allen voran Zalando. Das Geld für den Ausbau des Online-Handels muss an anderer Stelle aber wieder eingenommen werden. Ob die preissensible Zielgruppe des Modehändlers Verständnis zeigt für die Einführung eines Mindestbestellwerts, und welche Auswirkungen diese Massnahme auf den Club haben wird, bleibt abzuwarten. Der Anreiz, Mitglied des H&M-Clubs zu werden, dürfte aber abnehmen. Derzeit scheint H&M auch grössere Probleme mit dem Online Shop und der App zu haben. Massenweise Kunden beschweren sich über technische Probleme, Lieferungen die viel zu spät, teilweise erst nach wochenlangen Wartezeiten, ankommen und einen überforderten Kundenservice. Die Kunden verschaffen sich auf den diversen Bewertungsportalen Gehör. Auf Trustpilot bewerten 61% der Kunden den H&M Shop mit einem von maximal fünf möglichen Sternen. Die Kommentare zu den Bewertungen sind grösstenteils vernichtend. Die Folgen wird H&M sicherlich zu spüren bekommen. Beurteilung des überarbeiteten Clubkonzepts Der H&M Club bietet folgende Vorteile für "Basis-Mitglieder":

"Plus-Mitglieder" erhalten zusätzliche Vorteile:

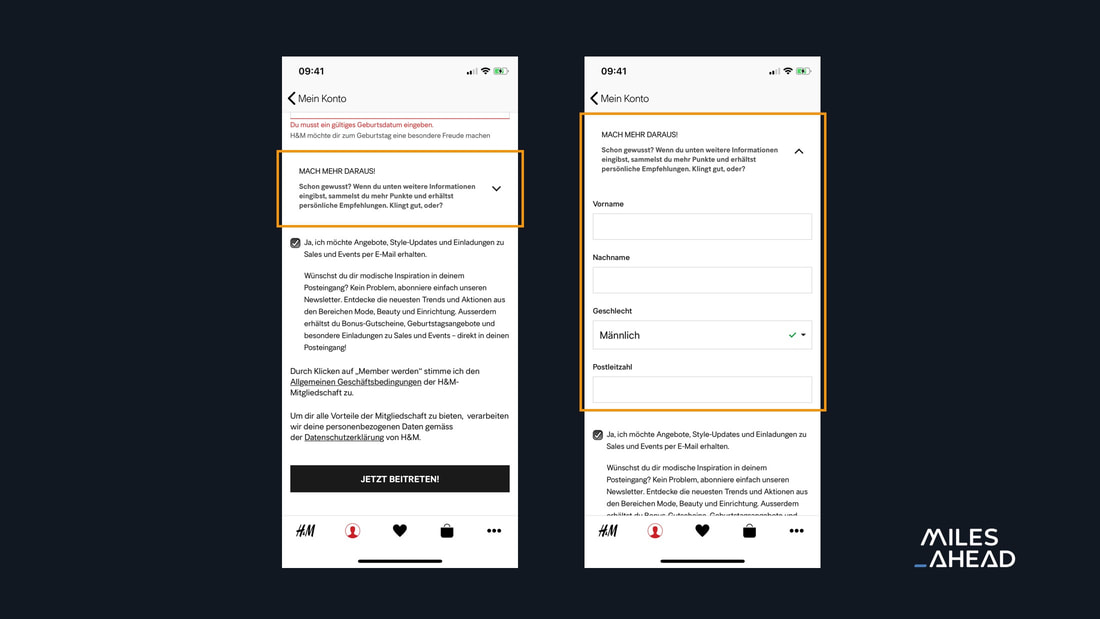

Der H&M Club bietet den Mitgliedern eine breite Palette an monetären Vorteilen und spricht dadurch primär die rationale Ebene der Kunden an. Beim preisaffinen Zielpublikum des Modehändlers nicht ein falscher Ansatz. Emotionale Komponenten gibt es vor allem für "Plus-Mitglieder“, unter anderem mit einzigarten Erlebnissen oder exklusivem Zugang zu Sonderkollektionen, zudem verspricht H&M auch Überraschungsangebote für die besseren Kunden. Beispielhafte emotionale Clubvorteile sind eine Reise an die Berlin Fashion Week, Front Row bei der H&M Studio Fashion Show, ein Blick hinter die H&M-Kulissen, Personal Shopping mit Celebrities oder eine exklusive Preview auf die Must-Haves der kommenden Saison. Ein Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Kundenbindungsprogramm ist die Regelmässigkeit, mit welcher Kunden (gefühlt) profitieren können. Aufgrund der Kombination aus Bonus- und Rabattprogramm mit vielfältigen Profitiermöglichkeiten dürfte dies für einen grossen Teil der Mitglieder der Fall sein, auch wenn der Umsatzbonus mit 2% (250 Punkte für CHF 5.- Gutschein, wobei ein Umsatzfranken einen Punkt ergibt) für einen Modehändler eher wenig ist. Exklusivität gegenüber Nicht-Mitgliedern, ein weiterer wichtiger Faktor eines Kundenbindungsprogramms, ist beim H&M Club ebenfalls gegeben. Ob die Angebote, Rabatte und Überraschungen kundenindividuell zugeschnitten sind und dadurch bei der Kundenrelevanz gepunktet werden kann, lässt sich aufgrund des aktuellen Wissenstands nicht sagen. Die Datenschutzerklärung lässt aber darauf schliessen, dass persönliche Angebote und Rabatte zumindest geplant sind. Erwähnenswert sind der Bonuspunkte-Anreiz zur Ergänzung des Kundenprofils mit persönlichen Daten. H&M gestaltet den ersten Schritt der Registrierung sehr einfach (E-Mail Adresse, Passwort und Geburtsdatum reichen aus) und reduziert somit Eintrittshürden. In einem zweiten Schritt wird dann versucht mittels Punkte-Bonus an weitere wertvolle Kundendaten (Name, Geschlecht, Postleitzahl oder Grössenprofil) zu gelangen. Mit der Vergabe von Punkten für Reviews und Bewertungen von Einkäufen sowie Interaktionen in der App werden Aktivitäten der Kunden zusätzlich belohnt und weitere Touchpoints zum Kunden generiert.

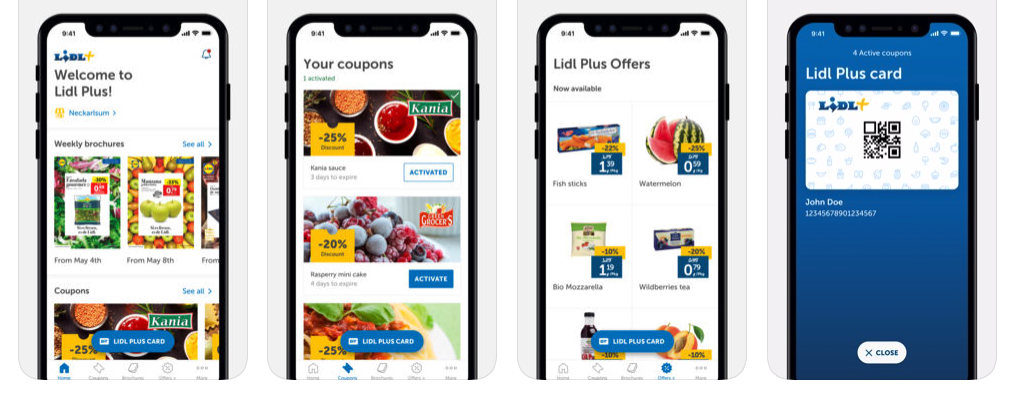

Die Einführung einer Tierstufe dürfte, wie bereits erwähnt, primär auf gestiegene Logistikkosten zurückzuführen sein, bietet zusätzlich aber den Vorteil, dass verschiedene Kundenqualitäten unterschiedlich bearbeitet werden können. Richtig gesetzt kann die Umsatzschwelle für das Tierlevel einen Teil der Kunden dazu bewegen, ihren Jahresumsatz zu steigern um die Schwelle zu überschreiten. Wobei hier kritisch anzumerken ist, dass eine Unsatzstufe nicht ausreichend sein dürfte um einen signifikanten Anteil der Mitglieder zu mehr Umsatz zu bewegen. Viele Kunden sind wohl zu weit weg von der einen Schwelle. Mehr zu diesem Thema lässt sich im Blogartikel Psychologie von Loyalitätsprogrammen nachlesen. Etwas befremdlich wirkt die Beschränkung auf die Schweiz. Obwohl der H&M Club in zahlreichen weiteren Ländern existiert, ist die Mitgliedschaft ein nationales Programm und gilt nur für Einkäufe in H&M-Stores in der Schweiz und online auf hm.com. Was auch immer der Grund dafür sein mag (technische Gegebenheiten, Länderorganisation?), im Sinne des Kunden ist dies sicherlich nicht. Irritierend ist des weiteren das fehlende Double-Opt-In bei der Anmeldung zum Club und dem E-Mail Newsletter. Eine Anmeldung für eine Drittperson wäre somit problemlos möglich. Auch eine einfache E-Mail Bestätigung bleibt nach der Anmeldung aus. Damit wird bereits eine erste Chance vergeben beim Neumitglied zu punkten. Fraglich bleibt ob dies mit den oben erwähnten technischen Problemen zusammenhängt oder schlichtweg eine konzeptionelle Lücke darstellt. Das überarbeitete Clubkonzept zeigt, dass der H&M Konzern bereit zu sein scheint, trotz Einführung des Mindestbestellwerts für „Basis-Mitglieder“, weiter in Kundenbindung zu investieren und das Konzept kontinuierlich weiter zu entwickeln. Das vor kurzem in diesem Blog beschriebene digitale Kundenbindungsprogramm „Lidl Plus“ (Lidl Plus bald auch in der Schweiz?) ging am 2.5. nun auch in Deutschland an den Start. Vorerst noch als Pilot für Mitarbeitende und Freunde in Berlin & Brandenburg. Ein nationaler Rollout in Deutschland dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Laut Supermarktblog werden die Lidl Filialen in Deutschland derzeit schrittweise mit WLAN ausgerüstet, damit die Kunden die Lidl Plus App während des Einkaufs nutzen können.

Wir bleiben gespannt wann Lidl Plus in der Schweiz lanciert wird. Im folgenden werden drei verhaltenswissenschaftliche Theorien erörtert, welche elementar sind für die Ausgestaltung von Loyalitätsprogrammen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Wert eines Loyalitätsprogramms darin liegt, Konsumentenverhalten positiv zu Gunsten des eigenen Unternehmens zu beeinflussen.

Theory of Reinforcement Die von Julian B. Rotter entwickelte Theorie besagt, dass der verhaltenssteuernde Effekt einer Belohnung in einem Loyalitätsprogramm umso stärker ist je grösser

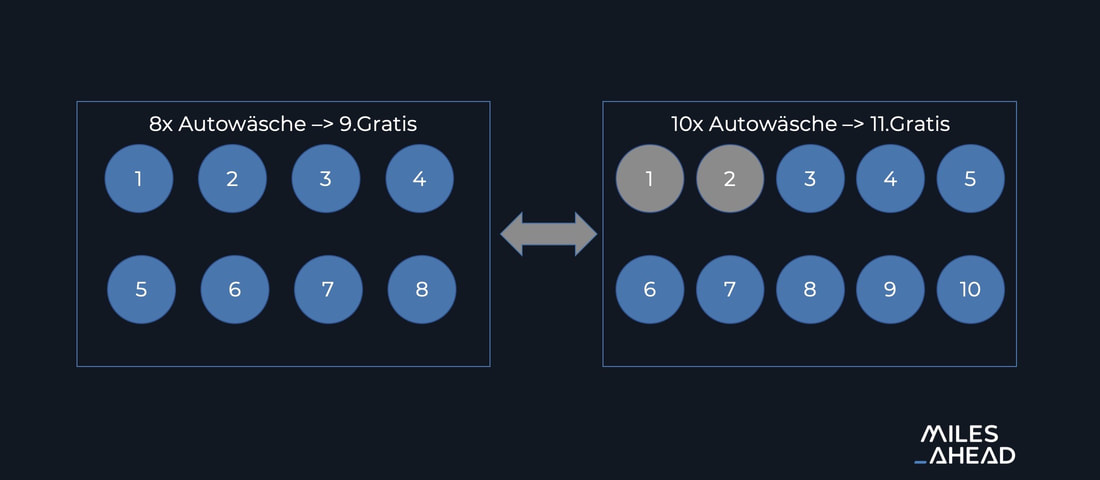

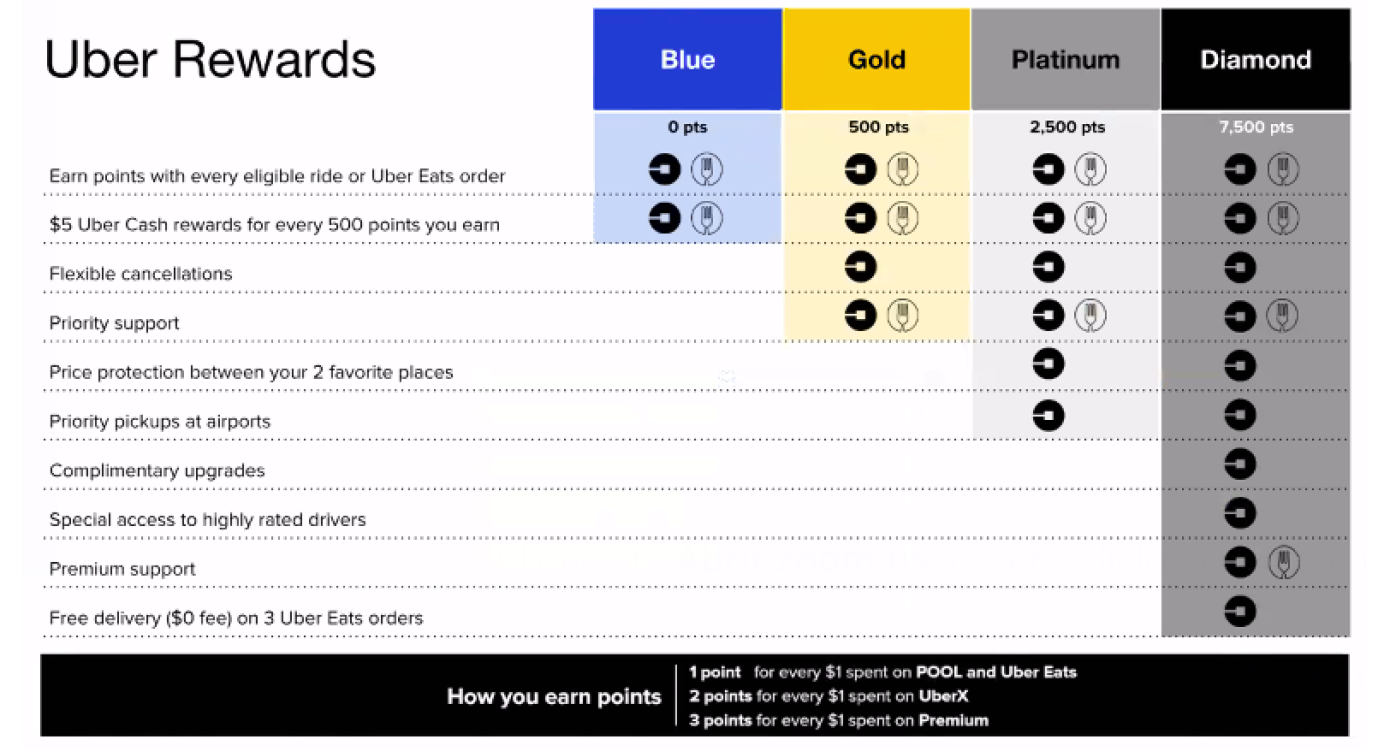

Das Verhaltenspotential ist demnach eine Funktion von Erwartungswert und Attraktivität der Belohnung. Konkret muss eine Belohnung für den Kunden (in seiner subjektiven Wahrnehmung) attraktiv und erreichbar sein. Eine Belohnung kann noch so attraktiv sein, wenn diese für den Kunden unerreichbar scheint wird keine Verhaltensänderung eintreten. Wichtig bei einem Loyalitätsprogramm sind klar definierte und erreichbare Ziele, bei welchen der Kunde eine Belohnung erhält. Studien zeigen zudem, dass die erhaltene Belohnung eine verhaltensverstärkende Wirkung auf den Kunden hat. Hat er eine Belohnung erhalten, wird er sich mehr anstrengen um die nächste Belohnung zu erreichen. In der Praxis scheitern Programme oftmals an der Erreichbarkeit des Ziels für den Erhalt einer Belohnung. Insbesondere Programme, welche ein breites Zielpublikum ansprechen und nur eine oder wenige Belohnungen, mit für den Kunden hohem Ausgabeerfordernis, ausschütten. Beim kürzlich in diesem Blog vorgestellten Uber Rewards Programm besteht das Risiko, dass dieses bei einem signifikanten Anteil der Kunden keine Wirkung erzielt, weil das Ziel, den Uber Cash Bonus oder die nächste Stufe zu erreichen, zu weit entfernt ist. 500$ innerhalb von 6 Monaten bei Uber ausgeben dürfte nur ein geringer Anteil der Nutzer. Meilenprogramme der Fluggesellschaften belohnen die Teilnehmer traditionellerweise mit Prämien in Form von Gratisflügen oder Upgrades in die Business und First Class. Der gelegentliche Fluggast dürfte diese Flugprämien aber nur selten erreichen. Aus diesem Grund bieten die meisten Programme alternative Prämien, für welche eine niedrigere Anzahl Meilen ausreichend ist, an. Damit hat auch der Gelegenheitsflieger eine Chance eine Belohnung und damit ein positives und idealerweise verhaltensverstärkendes Erlebnis aus der Programmteilnahme zu ziehen. Das Belohnungserlebnis des Kunden wird vielfach auch wenig zelebriert. Im schlimmsten Fall nimmt der Kunde nicht einmal wahr, dass er ein Ziel erreicht und damit eine Belohnung verdient hat. Dadurch geht ein signifikanter Teil der verhaltenssteuernden Wirkung verloren. Insbesondere bei Programmen mit seltenen Belohnungen für den Kunden ist es elementar wichtig den positiven Moment der Zielerreichung zu nutzen in der Kundenkommunikation. Goal Gradient Effect Diese Theorie von Clark L. Hull, welche von Neal E.Miller weiterentwickelt wurde, beschreibt das Phänomen, bei dem von einer Person mehr Anstrengung ausgeübt wird, um ein Ziel zu erreichen, je näher sich diese Person diesem Ziel befindet. Dies hat vor allem damit zu tun, dass für den Kunden die Wahrscheinlichkeit steigt die Belohnung zu erreichen und diese für den Kunden wünschenswerter wird je näher er sich dem Ziel nähert. Eine Studie von Kivets, Urminsky und Zheng aus dem Jahr 2006 zeigt die Wirkung des Goal Gradient Effekts in Bezug auf Belohnungen auf. Konsumenten die an einer „Kauf 10 Kaffees, bekomme den 11. Kaffee gratis“ – Aktion teilnahmen konsumierten öfter und in kürzeren Abständen Kaffee, je näher sie dem Gratis-Kaffee kamen. Der Goal Gradient Effekt kann mit entsprechender Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst oder gar verstärkt werden. Der Kunde erhält einen motivierenden Statusupdate zu seinem aktuellen Stand sowie der verbleibenden Strecke bis zur Zielerreichung: „Sie haben bereits 7 Kaffeepunkte erreicht, es fehlen Ihnen noch 3 bis zum Gratis Kaffee!“ Endowed Progress Effect Die Professoren Joseph C. Nunes und Xavier Dreze zeigten auf, dass wenn Menschen durch einen künstlich geschaffenen Fortschritt näher ans Ziel gebracht werden, ihre Motivation steigt, das Ziel zu erreichen. Werden beispielsweise bei einem Bonussystem erste Punkte oder Stempel geschenkt, steigert das die Loyalität der Kunden. Eines der Experimente von Nunes/Dreze kam zum Ergebnis, dass Kunden einer Autowaschanlage, die auf einer 10er-Stempelkarte bereits zu Beginn 2 Stempel eingetragen hatten, ihre Stempelkarte häufiger komplettiert sowie die benötigten 8 Waschgänge in einem kürzeren Zeitraum erreicht hatten, als jene, die eine reguläre 8er-Stempelkarte erhielten. Obwohl die ersten beiden Eintragungen nicht aus eigener Anstrengung erfolgten, erzeugte es dennoch die Illusion einer Annäherung an das Ziel. Uber hat sein Kundenbindungsprogramm Uber Rewards, nach einem Testlauf in verschiedenen US-Städten, im März 2019 in den ganzen USA ausgerollt. Uber Rewards ist ein Mix aus Status- und Prämienprogramm, welches an die Programme der Fluggesellschaften erinnert. Prämienprogramm - Uber Cash Guthaben für Fahrten Nach der Anmeldung in der Uber App werden automatisch Punkte gesammelt. Für jeden für Uber Fahrten sowie Uber Eats ausgegebenen Umsatzdollar erhält der Kunde einen Punkt. Die Fahrt mit UberX oder Uber Black gibt doppelte oder gar dreifache Punkte. Sind 500 Punkte erreicht, können diese in ein $5 Uber Cash Guthaben umgewandelt werden. Der aktuelle Punktefortschritt ist jederzeit in der Uber App ersichtlich. Statusprogramm - Vorteile sichern bei jeder Stufe Uber Rewards kennt vier umsatzabhängige Stufen: Blue, Gold, Platinum, Diamond. Auf jeder Stufe stehen dem Kunden neue Vorteile zur Verfügung.

Der Status wird jeweils über ein Zeitfenster von sechs Monaten errechnet (Earning Window) und gilt für die nächsten sechs Monate (Benefits Window). Wird während des Earning Window ein neuer Status erreicht, steigt der Kunde für die restliche Zeit in das neue Level auf und verbleibt auf diesem bis zum Ende des darauf folgenden Benefits Window.

Nach der Anmeldung definiert Uber aufgrund der Fahrthistorie der vergangenen sechs Monate den initialen Status des Kunden. Statuspunkte verfallen jeweils nach dem sechsmonatigen Earning Window und der Kunde fängt wieder bei Null an. Der einzige Vorteil welcher nach sechs Monaten nicht auf Null gesetzt wird sind die $5 Uber Cash Guthaben. Aber Achtung, Punkte die nicht in Uber Cash Guthaben umgewandelt wurden verfallen nach 12 Monaten. Differenzierung im US-Markt Das Kundenbindungsprogramm von Uber integriert das gesamte Uber Transport und Food Delivery Ökosystem und kann für Uber ein differenzierender Faktor gegenüber der Konkurrenz im umkämpften US-Markt sein und einen "lock-in" Effekt ins Uber System generieren. Wie die meisten Statusprogramme ist auch Uber Rewards stark auf die besseren bis sehr guten Kunden ausgerichtet und es besteht das Risiko, dass das Programm für die Kunden in den unteren Stufen keine Wirkung erzielt, weil das Ziel, den Uber Cash Bonus oder die nächste Stufe zu erreichen, zu weit weg ist. Im schlimmsten Fall wirkt Uber Rewards für diese Kunden gar abschreckend, da es ihnen das Gefühl gibt Kunden zweiter Klasse zu sein. Aufgrund der verschiedenen Stufen und der damit verbundenen Vorteile ist das Programm nicht gerade einfach zu verstehen - eigentlich ein Widerspruch zu der sonst sehr schlanken Customer Experience von Uber. Hinzu kommen die zahlreichen Ausnahmen bei den einzelnen Vorteilen, welche, ohne einen genauen Blick in die "Terms and Conditions", zu Frustration bei den Kunden auf den höheren Stufen führen können. Trotzdem, für die regelmässigen Uber Kunden stiftet das Programm Kundennutzen in Form zusätzlicher Services und Kosteneinsparungen aufgrund von Vorteilen wie dem Cash Guthaben oder dem Preisschutz. Zudem ist davon auszugehen, dass Uber die Nutzung des Programms eng beobachten und auf Basis der Erkenntnisse kontinuerlich optimieren wird. Relevanz für die Schweiz In der Schweiz wird Uber Rewards wohl auf absehbare Zeit kein Thema sein, da zahlreiche Services von Uber hierzulande nicht verfügbar sind und die Konkurrenz im Gegensatz zu den USA (bsp. Lyft) auch noch eher bescheiden, wenn nicht gar inexistent, ist. Solange Uber beim Fahrpreis immer noch unschlagbar ist und das Produkt "Fahrt von A nach B" in guter Qualität anbieten kann, braucht es auch keine weiteren Kundenbindungsmassnahmen, diese würden nur zu Lasten der Rentabilität gehen. Uber Rewards bietet aber sicherlich Inspiration für Fahrdienst-Lösungen aus der Schweiz wie beispielsweise die Taxi App Go!, aber auch für andere Kundenbindungsprogramme aus den verschiedensten Branchen. Gerade die Kombination verschiedener Produkte und Dienstleistungen ist ein spannender Ansatz. So könnten beispielsweise Migros und Coop ihren besten Cumulus-/Supercard-Kunden regelmässig Gratislieferungen bei leShop/coop@home anbieten um diese kanalübergreifend an die Marke zu binden. Lidl hat sein digitales Kundenbindungsprogramm „Lidl Plus“ nach Spanien anfangs März 2018 in Dänemark und Österreich auf den Markt gebracht.

Alles dreht sich dabei um die „Lidl Plus“ Vorteils-App, welche für iOS und Android verfügbar ist. Diese bietet eine Reihe verschiedener Funktionen:

Alles „Super" bei „Lidl Plus"? „Lidl Plus“ ist ziemlich geballte (Kundenbindungs-) Ladung und vereint Bonus- und Rabattprogramm sowie Gamification Elemente unter einem Dach. Vielfalt ist gleichzeitig Stärke aber auch Schwäche des Programms. Auf der einen Seite ist für fast alle Kundensegmente etwas dabei und der Gelegenheitskunde wie der Stammkunde profitieren. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass die Komplexität zu hoch ist für die Kunden, zumal es sich beim Lebensmitteleinkauf um ein Low-Involvement-Thema handelt. Vermutlich hat Lidl bewusst verschiedene Komponenten eingebaut um Erfahrungswerte zu sammeln und das Programm datengetrieben optimieren zu können. Die digitalen „Super Gutscheine“ bieten die Möglichkeit für personalisierte Angebote auf Basis des Einkaufsverhaltens der Kunden. Ein weiteres auf den Kunden zugeschnittenes Element stellen die empfohlenen Produkten auf Basis des Einkaufsverhaltens dar. Lidl beschränkt sich auf die Mobile App und verzichtet komplett auf eine Plastikkarte. Dies mag im Sinne der Effizienz sein und bei Funktionen wie den digitalen Gutscheinen ist die App der primäre Nutzungskanal. Aber auch wenn sich Loyalty-Apps steigender Beliebtheit erfreuen (dafür reicht ein Blick in die Rankings der App Stores) und rein digitale Kundenbindungsprogramme in Zukunft mehr Regel denn Ausnahme sein werden, bleibt dadurch immer noch ein bedeutender Anteil der Kundschaft aussen vor und die Reichweite des Kundenbindungsprogramms wird deutlich reduziert. Gemäss Lidl Österreich haben sich nach 8 Monaten 500'000 Kunden bei „Lidl Plus“ registriert. Bei 3,9 Millionen Privathaushalten in Österreich entspricht dies einer Durchdringung von 13%. Nach so einer kurzen Zeit eine schöne Zahl, die aber noch viel Luft nach oben hat, gerade im Vergleich zu den zwei grossen Schweizer Kundenbindungsprogrammen von Coop und Migros mit jeweils über 85% Haushaltsdurchdringung. Für Verwirrung an der Kasse könnten die exklusiven „Lidl Plus“ Aktionen sorgen. Ob der Kunde bei Preisplakaten und -Etiketten mit Aktionspreis für den normalen Kunden und zusätzlich rabattiertem Preis für den „Lidl Plus“ Kunden noch den Durchblick hat, welchen Preis er an der Kasse zu bezahlen hat mag bezweifelt werden. Discounter und Kundenbindungsprogramm als Widerspruch? Die Discounter, allen voran Aldi und Lidl sind gross geworden mit stark reduzierten Sortimenten gegenüber Vollsortimentern zu attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Kundenbindungsprogramm, insbesondere mit einer Bonuskomponente, passte nicht zu dieser Strategie. Die Discounter und die Vollsortimenter bewegen sich seit einigen Jahren, vor allem in der Schweiz, immer stärker aufeinander zu. Die Vollsortimenter führten preisgünstige Eigenmarken ein um im Preiskampf mit den Discountern zu bestehen, die Discounter nahmen Bio-Produkte und exklusivere Lebensmittel ins Sortiment auf und verabschiedeten sich von der every-day-low-price Strategie mit der Einführung von temporären Rabattaktionen. Nun stösst der Discounter Lidl mit dem „Lidl Plus“ Kundenbindungsprogramm in eine weitere Domäne der Vollsortimenter vor, denn auf die wertvollen Kundendaten mit ihren vielfältigen Verwendungszwecken will auch ein Discounter am Ende nicht verzichten. Auch wenn dies zu Lasten der Einfachheit für den Kunden, zusätzlicher Erlösminderungen in Form von Kundenrabatten sowie erhöhter Kosten für Unterhalt eines Kundenbindungsprogamms geht. „Lidl Plus" auch bald in der Schweiz? Wenn die Tests in den bisherigen Ländern erfolgreich verlaufen, dürfte die Einführung von „Lidl Plus“ in der Schweiz nur eine Frage der Zeit sein. Die Grundlagen sind bereit und im Prinzip müsste die App nur noch in den Schweizer App Stores aktiviert und die Bewerbung gestartet werden. |

Kategorien

Alle

Archiv

Mai 2024

|

|

©2026 MilesAhead AG

|

RSS-Feed

RSS-Feed